●张兆宇

6月21日晚,呼和浩特体育场化身欢乐的海洋,“歌游内蒙古”北疆文化活动季启动主题演出在此盛大举行,成功拉开了这场为期数月文化盛宴的帷幕。这场演出不仅为观众带来了一场无与伦比的视听享受,更是对北疆文化的一次深度挖掘与精彩呈现,在文化传播与艺术创新等方面都有着非凡意义。

从当晚演出阵容来看,堪称豪华且多元。既有来自内蒙古本土的实力唱将齐峰、乌兰图雅、呼斯楞、云飞、傲日其愣、安达组合、额尔古纳乐队、阿木古楞等,又有特邀嘉宾孟庭苇等明星,以及著名歌唱家阎维文、民乐大师方锦龙等艺术家的加盟。演出以民乐合奏《北疆欢歌》开场,这首由方锦龙与青年马头琴演奏家苏尔格携手百人演奏团队带来的新民乐作品将马头琴与琵琶、二胡、古筝等多种民族乐器巧妙融合,并大胆地将马头琴经典曲目《万马奔腾》与二胡经典曲目《战马奔腾》相结合,曲风刚柔并济、气势磅礴,展现出了跨越地域与民族的艺术魅力,让观众充分领略到了不同音乐风格碰撞所产生的“奇妙效果”,也象征着各民族文化在北疆这片土地上的和谐共生。

当晚演出由序章和三个篇章“听风启程”“长河踏歌”“声生不息”四个部分组成。其中,第二篇章的情景表演《黄河千鼓·绸舞山河》是一大亮点,激昂的唢呐、震天的腰鼓、舞动的红绸,配合演员们颇具感染力的表演,生动地演绎了从“黄河初醒”到“万流归海”的豪迈过程。观众仿佛能亲眼看见黄河波澜壮阔的“形”,听见黄河激昂澎湃的“魂”,触摸到黄河文化与北疆风情深度交融的“脉”,深刻感受到了中华民族母亲河文化在北疆大地的独特呈现。而一首首经典歌曲的轮番唱响,如《草原晨曲》《敖包相会》《父亲的草原母亲的河》《我和草原有个约定》等,更是引发了全场的大合唱。这些歌曲早已深入人心,成为连接人们情感的纽带。在演出中,它们不仅是旋律的呈现,更唤起了人们对北疆文化的深深热爱与眷恋,每一个跳动的音符都仿佛带着观众在北疆的草原、河流、山川间畅游。

演出当晚,新生代歌手、组合的表演同样令人刮目相看。如额尔古纳乐队的《上海产的半导体》、阿木古楞的《牧歌》、娜日莎的《浪漫草原》等。其中,《浪漫草原》将蒙古族风格与爵士乐的布鲁斯、大乐队风格相融合,这种新颖的曲风尝试让人眼前一亮。科尔沁夫的《画你》和呼斯楞的《鸿雁》都表达了对故乡深切的思念,歌手呼斯楞再次展现了其苍茫、粗犷的音乐表达。而乌兰图雅的名曲《站在草原望北京》则以欢快、动感十足的旋律表达了当代草原人民对祖国的热爱,以及对民族团结的向往之情。广受欢迎的安达组合以《宴歌》与阿古达木的《酒歌》一道,展现了马背民族“举杯共饮、歌声不息”的“酒歌”文化,使演出现场洋溢着愉快的氛围。

随着歌手孟庭苇的出场,现场观众的情绪被再次点燃。在观众的热情欢呼声中,这位来自祖国宝岛台湾的歌手以《羞答答的玫瑰静悄悄地开》《野百合也有春天》和《风中有朵雨做的云》三首观众耳熟能详的歌曲,为当晚的演出增添了些许怀旧的色彩。而著名歌唱家阎维文的登场则让现场观众既意外又惊喜,一首《母亲》以朴实无华的歌词和感人至深的旋律,歌颂了母爱的伟大与无私。与傲日其愣共同演唱的军旅文化歌曲《小白杨》则歌颂了边防战士的忠诚坚守与无私奉献,让人久久不能忘怀。

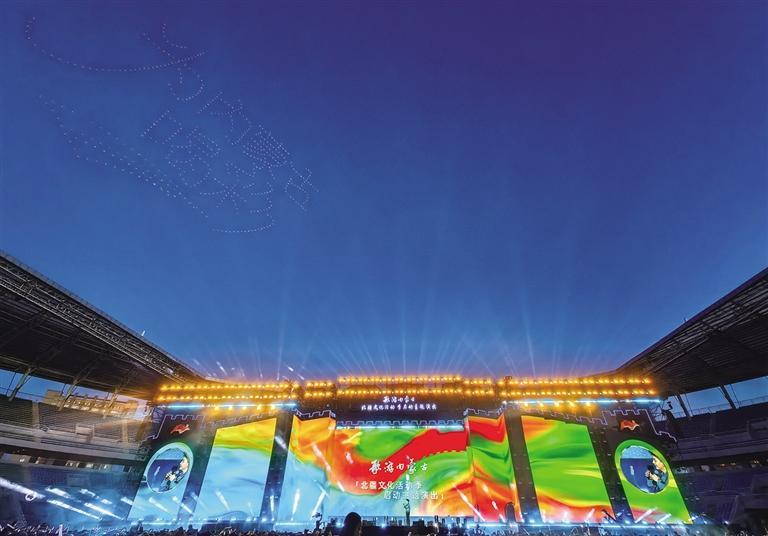

本场演出内容丰富多样、特色鲜明,紧扣北疆文化主题。值得一提的是,舞台设计独具匠心,为演出增色不少。黄河与长城交汇的舞美设计,巧妙地将内蒙古重要的地理文化元素融入其中,配合视频光影的视觉展现,将内蒙古的自然景观,如广袤的草原、蜿蜒的河流,以及浓厚的人文风情,如蒙古族的生活场景、热闹的那达慕大会等,一一呈现在观众眼前。观众扫码提交的家乡美景照片,以插画的形式实时呈现在大屏幕上,实现了“万人共绘北疆”的创意互动。整场演出开始时,500架无人机组成的编队腾空而起,变幻出“骏马奔腾”“长城黄河”“歌游内蒙古”等图案,在夜空中熠熠生辉,为观众带来了极具科技感与视觉冲击力的体验。

此次演出的意义不只在于是一场艺术表演,它更是北疆文化建设成果的一次集中展示。通过不同艺术形式的组合,全方位、立体式地将北疆文化的魅力传递给现场的 3.5 万余名观众以及通过线上渠道关注的更多人群。从作品创作到舞台呈现,从视觉制作到场景体验,各个环节都体现了北疆文化建设的最新成果。演出践行“人民至上”理念,以亲民的票价(最高 49.9 元,最低 9.9 元)让更多群众能够走进现场享受文化大餐,推动优质文化资源服务各族群众,真正做到了文化惠民。这场演出为接下来为期 3个月的北疆文化活动季营造了良好的开端氛围,让人们对后续的主题演出、精品展演、展览展示、群众文化活动等充满期待,助力内蒙古文化活动在这个夏天从东到西“火”起来,促进文化交流互鉴,提升北疆文化的影响力和知名度。

(作者系内蒙古师范大学音乐学院作曲系副主任、副教授)