●王妍

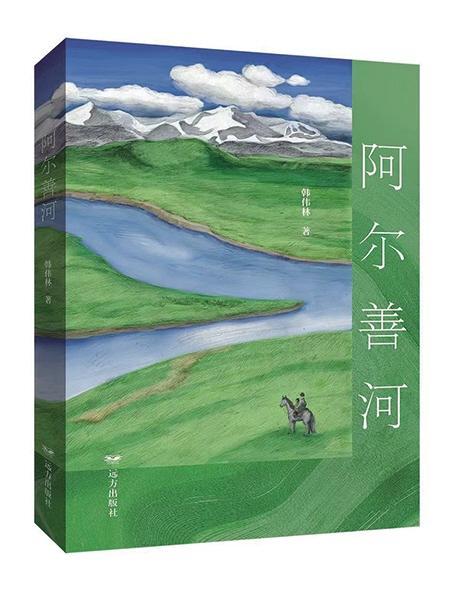

拿到韩伟林的新作《阿尔善河》,入眼是大片大片的绿,封面上方是湛蓝的天空和大片的白云,白云下是连绵、高耸的雪山,主图是绿色的草原,蓝色的横“V”形阿尔善河,还有封面右下角小小的骑着骏马的男人和孩子……书的封面几乎满足了读者对于“阿尔善”这个梦想家园的全部幻想。时至今日,海量的信息冲刷着一切,似乎在家动动手指就可以轻松得到想要的一切信息。《敕勒歌》中的“风吹草低见牛羊”图景被反复吟唱,草原、骏马、蒙古包,也成为了草原千篇一律的标识。然而,你通过媒介旁观不是“可能触摸”的真实,只是“被筛选”过、“展示”的局部。如果你不满足于这种感受,那么请在宁静的午后,捧着这本厚重的《阿尔善河》细细读来吧。

事实上,《阿尔善河》阅读起来并不轻松。小说从“山色变得幽暗,山泉无心无肺地在乱石上来回跳跃,然后细碎地分出几股往下流泻……时光已经残忍地把一位少年郎交给花甲老人。于是高兴,冷不丁膨胀成一团硕大的痛楚”充溢着诗意的诉说中开始,在山泉的婉转回环中展开以永青扎布为中心生命的回溯。通篇文字充溢着哲理的思辨,既有诗性的光芒,也有宽厚的情怀。作者用大量蒙古族谚语和充满诗性的修辞书写着浩瀚而又疮痍的大地,将历史与现实切割成若干蒙太奇式的片段相互穿插,多重叙事空间增加了阅读的难度。然而,《阿尔善河》并不是一部以技巧取胜的小说,作者甚至反其道而行之,他非常固执地用老派甚至琐碎的铺叙娓娓道来,读者甚至还没来得及从悱恻的诗意中回神,作者就迫不及待地把成人世界的纷繁与肮脏一股脑地呈现到面前,而且越往后读,命运的跌宕总让人惴惴不安。

《阿尔善河》的书写跨越了20世纪40年代至新时代七十余年的历史,作者还查阅了大量的史料,人物和事件多有原型。这种直面历史的方式,对于一部小说而言多少有些冒险,它会局限小说腾挪的空间,而且无论作者用多么坦荡的胸襟,但在面对社会曲折发展过程中的苦痛与折磨时,还是不免从文本的字里行间隐隐透出那种压抑的愤怒和悲哀。

然而,故事还是如此细密而又颇具原生意味地铺陈开来,大量的生活细节流中交织着多重矛盾:道德判断与权力运行之间、规则与人性之间、命运与个体意志、资源开发与生态环境的保护,以及叙事中的“叙”与所叙之“事”之间……作者仿佛存心要压缩读者的想象空间。作为写诗和散文出身的作家,我完全有理由相信他有能力把小说写得简洁而灵动,但他却执拗而又朴拙地采取直面现实的姿态,描写阿尔善牧区在历史变革中出现的一系列的问题和矛盾,展示人物命运、书写了阿尔善大地上的人物群像。无疑,永青扎布是整个故事的核心,从“十四五的样子,一头乌黑的卷发,灰蓝的大眼睛”开始,贯穿始终,他的名字在全文中出现了450次。从某种意义上讲,永青扎布是寄托作者的理想人物:他坦荡勇敢,重情重义,是忠诚的朋友,是阿尔善儿孙的榜样,也是南斯日玛“深深爱恋”的恋人。他是成长在马背上,土生土长在草原上的牧民之子,他在旧社会勇斗恶人,也在动荡时代坚持自己良善和本心,究其一生他都没有、也从未想过离开阿尔善这片土地。同时,作者也没有回避永青扎布的弱点和不足:面对感情的坎坷时,他拿不出办法;在时代巨变和命运的不公面前,他内心苦闷也只是默默忍受。细细读来,永青扎布从不是被光环笼罩、无所不能的超人,而是一个真实的、扎根于草原生活、“普普通通而又高尚”的牧人。

作者叙述得很有耐心,又如此恳切,他的书写更多地保留了某种原生的样态,读起来似乎还能体味到某种未经打磨的青涩与粗粝。无论是革瓦、永青扎布还是铜川,抑或是努恩吉雅、南斯日玛还是金香,他们都如此用力地活在阿尔善这片土地之上,身上肩负着太多的爱与凄苦,也有过太多的污秽。我们甚至从字里行间感受到强烈的压抑与无奈,是啊,命运是如此的荒芜,但阿尔善草原的人们却在荒芜中开出花来。

值得一提的是,女性的命运,尤其是情感的困扰,是韩伟林作品中一再重复的命题,而且几乎都避不开“红颜薄命”的结局。无论是曾是二福晋的家族长者努恩吉雅,坚持制香的金香、坚强勇敢的南斯日玛,还是刚烈坚韧的明根,无不是美丽并且命运多舛。努恩吉雅“虽是东土默特旗破落官员的后人,却也性情刚烈,颇有个性”。旧时代,她是王府二福晋,但却得不到(或者说不屑于得到)王爷的喜爱;新社会,她也只能跟队长革瓦保持地下恋情,并生下儿子。善良的金香与永青扎布两情相悦,帮助革瓦照顾瘫痪的妻子,而革瓦却在一次酒后强暴了金香;南斯日玛少女时痴恋永青扎布,却依然祝愿金香和永青扎布幸福,进入兵团后跟大城市来的吴喜德互生情愫,却被铜川设计、迎娶……一代又一代的女性,仿佛是这片土地上稍纵即逝的美丽风景,她们的生命彼此交缠,却又一次次被命运作用。虽然不同于中国传统小说中女性完全被动的角色,作者也一再阐明“家里家外,女人永远是最累的”,并且也把香、软、美丽、善良等美好的字眼毫不吝啬地赋予女性身上,但在历史与时代剧烈动荡的格局中,留给她们选择的余地却着实不多。正如哈代在《耽于幻想的女人》中所吟咏的那样“那女人和男人的心孕育了承受了爱,那生命却仍是一片荒寂。”当然,生长在红旗下、根正苗红的南斯日玛在情感上有了更多的选择,抛却爱情的外壳,南斯日玛其实是当代蒙古族小说中难得的成长型主人公,她一步步从懵懂无知的少女,成长为一名成熟的战士,一位有担当的妻子,最后回归草原中寻找自己。

因为时间的关系,我们今天只能谈到这里,却也不免有些怅然。作为一篇具有清晰创作理念的小说,韩伟林是如此真诚地写出了阿尔善辽阔大地的坚硬与柔软,展现出扎根于大地的浩然与坦荡。没有峰回路转,也不是大团圆的结局,韩伟林用质朴、克制的文字,传递着绵延不绝的情感力量,袒露出生命的真实样态,展现了对于生态的深切关注。而阿尔善河不仅是生态的命运之河,也是人物的生命之河。正如韩伟林扉页上的题字一般:“心归之处阿尔善”!

(作者系:内蒙古民族大学硕士生导师、中国文艺评论家协会会员、中国作家协会会员)