□刘文(黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院)

新生犊牛是奶牛生命的起点,也是牧场培育高产奶牛的起点,饲喂犊牛的目标是满足犊牛生长发育所需的营养,获得高日增重,降低发病率,发挥优质潜力,这个阶段的牛是身体成长的重要阶段,进行科学饲喂能大幅度提高新生犊牛存活率和利用价值,对牛后期的健康成长具有关键性作用。

待产母牛检查

产前,如果母牛出现异常,犊牛将会有生命危险。产犊前后必须保证母牛营养充足,食欲良好。因此日粮要有良好的适口性且保证足够的饮水供应,不要突然更换日粮。母牛的生活环境要干净、舒适、宽敞,且能看见其他牛,防止待产母牛恐惧。

1、接产

接产提倡自然分娩,要求接产人员经验丰富,遇到难产时要及时助产,尽量减少难产对犊牛的影响。犊牛出生后,控净羊水,擦干口鼻部和身体上的黏液。

2、接产准备

产间要独立、干净、舒适、有垫料,并且要彻底清理消毒,而且光线要充足。产间宽度最少应为牛体长的1.5倍,长度为体长的2倍。需要准备好助产工具及消毒剂。

3、观察临产奶牛情况

(1)临产奶牛露出尿膜囊,继续等待,尿膜囊破了0.5小时内未见羊膜囊,对奶牛外阴部及接产员手臂消毒,消毒后检查胎位是否正常,若发现倒生及时助产。(2)羊膜囊破后见胎水,1小时后未见头和前蹄,消毒后进行胎位检查及时助产。(3)羊膜囊破后,露出前蹄,20分钟奶牛没有努责现象,及时助产。(4)羊膜囊破后看见奶牛舌头发黑发紫及时助产。(5)需要助产时,当奶牛努责时再拽牛,不努责时将犊牛往回推,让产道回血,切记“硬闷”。(6)助产时,当犊牛头部可以出来时,用手扩张阴门,切记生拉硬拽。(7)助产时,当犊牛露出胸部时,不要立即将犊牛拽出,停止3—5秒,让奶牛阴门挤压犊牛胸腔,促进犊牛鼻腔和口腔胎水排除。

新生犊牛护理

犊牛出生后能正常呼吸,距离腹部8—10厘米处用手按位置撕断脐带,立即用7%碘酊对脐带进行浸泡消毒15秒,无需对脐带结扎。出生后12小时再次浸泡脐带。需要注意的是,脐带消毒比环境卫生和犊牛管理更重要。

用干净的干毛巾擦拭牛体表,使其干燥,或者用吹风机(热风)将牛体表吹干,确保将黏液擦干,可选择性使用干燥粉,帮助犊牛快速干燥。

留养判断

对犊牛进行称重,记录体重,按牛场编号规则打耳标,填写相关记录。确定留养的犊牛已放至犊牛笼(犊牛岛)中。留养标准:(1)初生重低于32千克不留养;(2)双胎不留养;(3)拉伤的助产犊牛不留养。

初乳饲喂

犊牛出生后最好1小时内饲喂优质初乳。反刍动物的抗体不能通过胎盘,所以初乳是犊牛唯一获得免疫的来源,可以保护犊牛免受大肠杆菌、轮状病毒以及环境中各种微生物的感染。另外,初乳中含有丰富的易于消化的营养物质,可维持犊牛体温。初乳富含免疫球蛋白,高于全奶的干物质、蛋白、矿物质、维生素。犊牛无法通过胎盘获取免疫球蛋白,必须通过吃初乳获得抗体,建立被动免疫系统。随着产犊后时间的推移,初乳的有效成分也在迅速的下降。所以理想的初乳是在母牛产后2小时内挤出的,越早越好。大多数犊牛会自动吸食初乳,一般难产的犊牛体格较弱、食欲不佳,要用饲喂器(瘤胃导管)灌服。确保犊牛站立,防止初乳吸入肺中。

初乳灌服量为4升(灌服量为犊牛体重的10%,弱犊可以适当减量,初乳必须经检测“合格”后使用),出生犊牛对初乳的吸收率随着出生时间的延长而逐渐降低,以出生后0—6小时为最高。每头初生犊牛必须用干净消过毒的奶嘴瓶饲喂,因为敞口瓶饲喂容易引起犊牛消化机能紊乱。

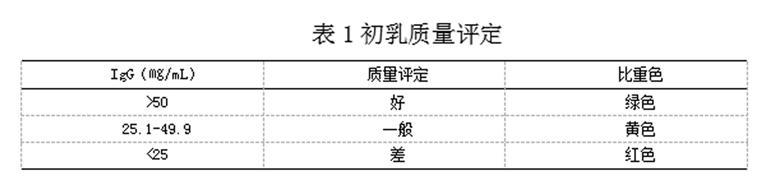

推荐使用初乳计(折光仪)对奶牛的初乳质量进行监测。避免饲喂劣质初乳,包括患乳房炎牛和头胎牛的初乳,优质初乳的折光仪读数Brix(白利度)应大于22%,即免疫球蛋白大于50毫克/毫升。初乳质量评定标准见表1。

1、初乳保存

检测合格后不能立即使用的,需进行分装保存,使用初乳保存袋或瓶,需灭菌消毒后使用每2升或4升为一袋/瓶,尽量避免不同牛的初乳混合保存。

2、初乳巴杀

初乳巴杀温度设定为60℃,时间60分钟。细菌总数小于50000CFU/ml、大肠杆菌小于5000CFU/ml。

3、初乳信息记录及保存

初乳保存时,需在乳保存袋/瓶上做标记母牛号、抗体数值、检测人员等信息。冷藏可保存24小时,冷冻可保存1年。

4、犊牛被动免疫获得判断

犊牛48—72小时抽血测定血液指标,被动免疫目标:犊牛血清免疫球蛋白≥10毫克/毫升,血清总蛋白≥5.5克/分升,白利度≥8.0。犊牛获得性免疫效果评估见表2。

小结

想获得健康的犊牛,需要从待产母牛开始精心照料和饲养,需要做好接产环节的管理,需要对新生犊牛进行精细护理,需要做好初乳的饲喂和规范化的管理,才能保证犊牛健康,提高日增重,减少死亡和伤病,为奶牛场提供优质的后备牛群。

(本文由黑龙江省奶业协会供稿)