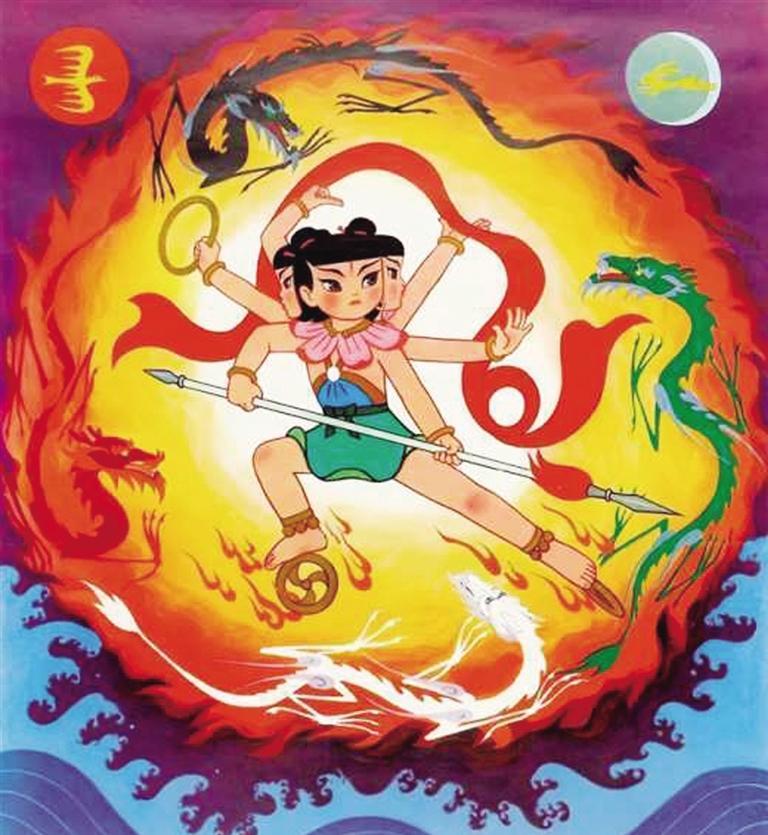

很多人对哪吒的印象来自动画片《哪吒闹海》以及《封神演义》《西游记》等小说和电影,前两年的爆款电影《哪吒之魔童降世》重新构造了哪吒形象。事实上,自唐代以来,哪吒形象经历了多次变化,关于他的故事本身也一直在创新,一起来听听专家的解读。

关于哪吒的最早记载 出现在唐代

哪吒是什么时候出现在中国人生活中的?南京青年文化学者侯印国告诉记者:“哪吒在我国文字记载中最早出现在唐代,此后其故事逐渐丰满生动。”

唐昭宗时期,宰相郑綮写过一本叫《开天传信记》的书,里面记载了开元、天宝年间的三十多个故事。“这本书里最早记载了哪吒的传说,说有人夜里行路不慎掉下台阶,快要坠地的时候得到一位少年神祇的帮助,这位少年告诉他自己并非常人,乃是‘毗沙门天王哪吒太子也’。”侯印国说,“这是我国本土关于哪吒最早的文字记载,这时候的哪吒形象,主要是一个少年。”

宋代的《五灯会元》里,哪吒的故事比唐代有了更进一步的发展。书中记载:“哪吒太子析肉还母,析骨还父。然后现本身,运大神力,为父母说法。”在这个时期比唐代的简单记载多了“析肉还母,析骨还父”这个细节,该细节后来被广为传播。

到了南宋,洪迈的《夷坚志》里记载有一位程法师,夜里遇到怪物,发现原来是一个石精。程法师持“哪吒火球咒”,结印和石精斗法,“俄而见火球自身后出,与黑块相击,久之铿然响进而灭”。就是说他催动“哪吒火球咒”后,身后就出现了大火球,大火球和黑色的石精战斗,最终战胜了这个石精。“这显然是后来明代的《封神演义》中哪吒大战石矶娘娘故事的原型。”侯印国介绍,晚清著名学者俞樾在《小浮梅闲话》中还认为,这个故事里的火球,也是后来哪吒风火轮的基本原型。

元杂剧开始

哪吒有了“三头六臂”

宋末元初,哪吒形象被搬上杂剧舞台。元杂剧《二郎神醉射锁魔镜》中就有哪吒出场:“小圣乃哪吒神是也,为因小圣降十大魔君……俺这壁哪吒出马,三头贴飐,六臂辉辉。三头飐飐显神通,六臂辉辉降妖怪……”从这里可以看出,这时哪吒已经拥有了三头六臂的形象。

“元代到明代期间,哪吒的形象更加丰满。”侯印国介绍,源于元代、刊刻于明代的《三教源流搜神大全》中记载的哪吒,已经和人们如今看到的哪吒形象非常接近了。这一时期的记载中说,哪吒本是玉皇驾下的大罗仙,身长六丈,头戴金轮,三头九眼八臂。只因世间多妖魔,玉帝命他下凡降除,故托胎于托塔天王李靖之妻,为李靖的第三子。他出生后不久,去东海沐浴时,惹恼龙王,他杀死龙王太子,又射死诸魔领袖石矶娘娘之子,让李靖非常生气。于是,哪吒割肉剔骨送还父亲。以荷菱为骨,莲藕为肉,莲叶为衣,哪吒复活后,能透河入海、移星转斗。“这个故事里,托塔天王李靖、东海龙王、石矶娘娘、莲花化身等关键词都已经出现,后代传说中这些元素都有。”侯印国说。

明代小说中的儿童哪吒

是如今人们最熟悉的形象

对哪吒的长相着墨最多的当属《封神演义》。在这部成书于明代中期的小说中,哪吒的形象大概分为三个阶段。第一个阶段是哪吒出生。《封神演义》第十二回写道:“有一肉球,滴溜溜圆转如轮。李靖大惊,往肉球上一剑砍去,划然有声。分开肉球,跳出一个小孩儿来,满地红光,面如傅粉,右手套一金镯,肚腹上围着一块红绫,金光射目。”这时候哪吒形象是一个白白嫩嫩的婴儿。第二个阶段是莲花化身。书中第十四回,太乙真人用莲花荷叶复活哪吒,描述是 “只听得韾一声,跳起一个人来,面如傅粉,唇似涂朱,眼运精光,身长一丈六尺,此乃哪吒莲花化身”。书中说哪吒长相很英俊,脸色白皙像涂了粉一样,唇红齿白,身高惊人,按古代比例换算超过两米,这显然是艺术的夸张。第三个阶段则是三头八臂。在书中第七十六回,太乙真人传授了哪吒三头八臂的神通,当时的他形象是:“面如蓝靛,发似朱砂,丫丫叉叉,七八只手。”蓝靛是一种成熟后紫黑色的中药,哪吒这个样貌非常凶恶,黑脸红发,和原来可爱童子形象大有不同。

在《西游记》中,哪吒虽然成年,但还是儿童形象。《西游记》第四回中说他“总角才遮囟,披毛未苫肩。神奇多敏悟,骨秀更清妍”,是一个尚未成年的可爱小男孩。这个形象深入人心,从上世纪70年代开始,各种相关的动画和影视作品中的哪吒都以儿童哪吒为基本形象塑造。

(据《金陵晚报》邢虹)