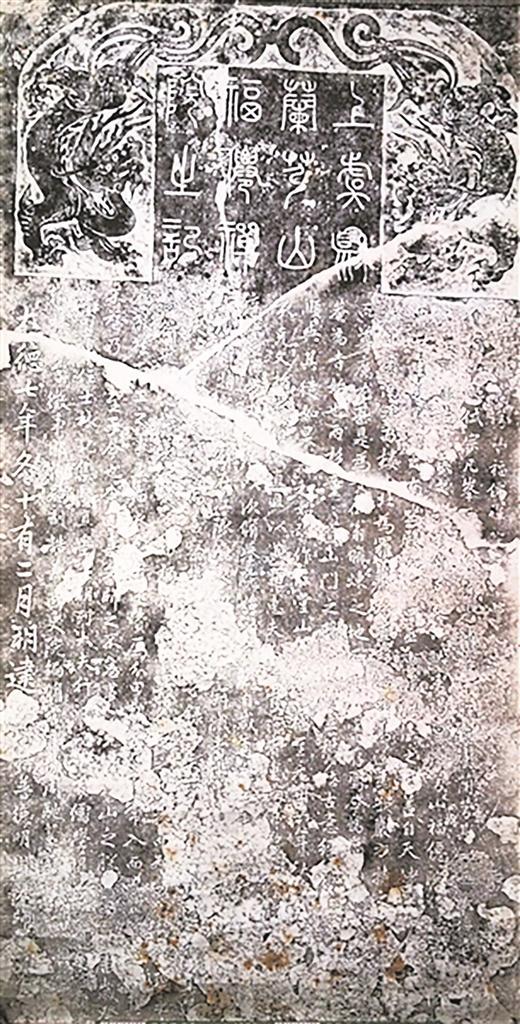

上虞兰芎山,迤逦曹娥江滨,岚光云彩,峰峦秀丽。《水经注》载:“山少木多石,驿路带山傍江,路边皆作栏干。山有三岭,枕带长江,苕苕孤危,望之若倾。缘山之路,下临大川,皆作飞阁栏干,乘之而渡,谓此三岭为三石头。丹阳葛洪,遯世居之,基井存焉。琅琊王方平,性好山水,又爰宅兰风,垂钓于此,以永终朝。”山有福仙禅寺,唐咸通丁亥(867年)操禅师辟庵为寺。元至元甲午(1294年)僧道顺创改法堂、山门。元大德辛丑(1301年)僧克文捐资重建。

元大德七年(1303年),福仙禅院落成。鉴于寺院历史自咸通迄并无金石所纪,主持僧释克文邀请时任上虞教谕任士林撰写《上虞县兰芎山福仙禅院之记》,并刻碑立石。翰林文字、徵事郎、同知制诰兼国史院编修官聊城周驰篆额;集贤直学士、朝列大夫、行江浙等处儒学提举吴兴赵孟頫书丹;匠人葛永刊字;冬十二月克文立石。该兰芎山福仙禅院记原碑今已灭失,尚有拓片存世,局部字迹漫漶已多不可识。碑正文行书,十八行,行三十三字不等;额篆书,四行,行三字。山阴杜春生《越中金石记》补录全文,并注碑高五尺七寸,广二尺六寸。

碑记撰文者任士林(1253年至1309年),字叔实,号松乡,奉化人。著有《松乡集》。士林卒后,赵孟頫为其撰《任叔实墓志铭》。墓志文中赵孟頫回忆二人相识过往:“余十年前至杭,故人大梁张君锡以上虞兰芎山寺碑求余书,读一再过,曰:‘噫!世固不乏人,斯文也,其可以今人少之哉?’君锡曰:‘是四明任叔实之文也。’余始闻叔实,梦寐思见之。数年,叔实自四明来杭,余始识。叔实颜貌朴野,与余言甚契。自是相与为友,而宗阳杜宗师馆之于宫,教授弟子常数十人,虽授徒以为食,而文日大以肆,远近求文以刻碑碣者殆无日虚。盖叔实之于文,沉厚正大,一以理为主,不作廋语棘人喉舌,而含蓄顿挫,使人读之而有余味。”元大德七年(1303年),赵孟頫在江浙等处儒学提举任上,年50岁。旧交张君锡请其书写上虞兰芎山寺碑文,赵孟頫始闻作者任士林其名,当时互不相识。借此机缘,赵孟頫后与任士林结为挚友,成就文坛一段佳话。

需要注意的是,任士林《松乡集》亦收录有《兰芎山福仙禅院记》文稿,记言:“前主持道顺始改作法堂、山门若干楹,至元卅十一年秋也。大德五年冬十有二月乙亥,克文与其徒如杲、志和,捐衣资之直,且以其道惠夫人之肯施者,重创佛殿。”今检阅福仙禅院碑拓,这段文字则为:“前主持道顺与其徒如皋、志和始改作法堂、山门若干楹,至元卅十一年秋也。大德五年十二月乙亥,克文捐衣资之直,且以其道惠夫人之肯施者,重创佛殿。”二者存有差异。对此,《越中金石记》附按:“记载《松乡集》中,无大异。惟‘与其徒如杲志和’七字在次行克文之下,则二人乃克文徒,而非道顺徒。然石为克文所自立,不应有误,自当从碑为正。”据石刻文字,如皋、志和为前主持道顺弟子,而非克文之徒。此碑乃释克文亲立,故《松乡集》录文或误。按《越中金石记》所记:“道光戊子(1828年)十月,上虞王君石友(望霖)因赵碑残蚀,以楷书重录一通,勒石寺中,与元刻并立焉。”道光八年,寺中亦以楷书重刻任士林之记,主持僧大本之徒立石,碑名《兰芎山福仙院》。 (据《联谊报》朱刚)