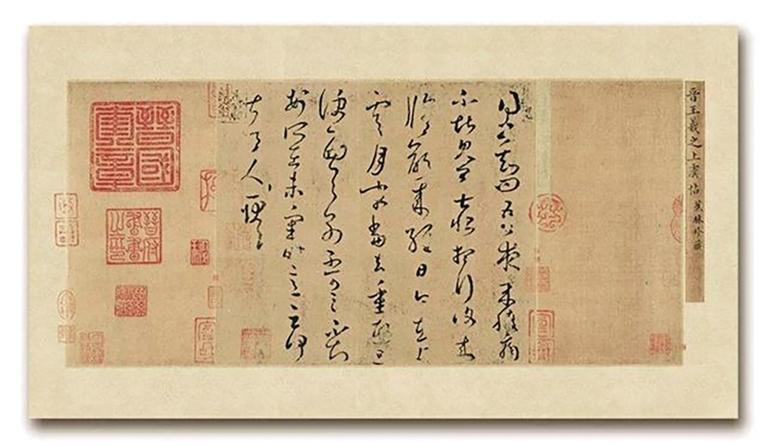

肚子痛,写张请假条,不是什么稀奇事。但如果这张字条的主人是“书圣”王羲之呢?最近,来自上海博物馆的镇馆之宝——王羲之《上虞帖卷》,亮相绍兴上虞博物馆。短短58个字写了啥?背后有什么样的故事?

史上“最贵”请假条

《上虞帖卷》还有一个有趣的名字:《夜来腹痛帖》。没错,就是晚上肚子痛的意思。此帖是这样写的:

得书知问。吾夜来腹痛,不堪见卿,甚恨!想行复来。修龄来经日,今在上虞,月末当去。重熙旦便西,与别,不可言。不知安所在。未审时意云何,甚令人耿耿。

这是王羲之因病未能得见朋友一面而写的一张“请假条”,表达了自己因身体不适无法会见朋友的遗憾,还提到了一些亲戚朋友的近况。

信中提到三人,“修龄”是王羲之从弟王胡之的字;“重熙”是王羲之妻弟郗昙的字;“安”则是大名鼎鼎的晋太傅谢安。

大致意思是:我已经收到你的书信和问候。夜里突然肚子痛,没有办法去见你,真是遗憾!修龄离开前到我这里来过,住了几天,现在在上虞,月末就走了。重熙明天就去建安了,我非常难过。不知道谢安在哪里以及他对现在时局的看法,真令人担心!

当时东晋朝廷风雨飘摇,内忧外患,谢安长期隐居于上虞东山,士大夫之间正流传“安石不出,将如苍生何”之语。天下人都盼望着谢安出来拯救苍生,但是大家都不知道他的近况,王羲之也不知道谢安去哪儿了,才说“令人耿耿”,十分担忧。

从作品的风格来看,此帖属于王羲之晚年书风,草法随意洒脱,轻松自然,不拘小节。明代著名书画收藏家、鉴赏家詹景凤评价称“唐摹之绝精者”。

有趣的是,因为腹痛写下惊世骇俗之帖的,还有唐代书法家张旭的《肚痛帖》。他的草书与李白的诗歌、裴旻的剑舞,被称为唐代“三绝”。

《肚痛帖》全帖共6行30字,内容为:“忽肚痛不可堪,不知是冷热所致,欲服大黄汤,冷热俱有益。如何为计,非临床。”

这似乎是张旭肚子痛时给自己写的一封诊书。书帖的前三个字还比较规整,字字独立,而从第四字开始,奋笔疾书,越写越狂(不知道是不是肚子痛得越来越厉害……),尤其是篇末的几个字突然变大,纵横豪放,一片惊心动魄之象,简直将草书的情境表现发挥到了极致。

书法,果然讲究率性而为,随心而动。

从垃圾堆里捡回来的国宝

说起《上虞帖》被发现的经历,真的是太过离奇:它竟然是从垃圾堆里捡回来的!

1000多年前开始,王羲之《上虞帖》的唐摹本就一直在南唐、北宋、元、明等朝廷内库中收藏。后来传到清初大收藏家梁清标手里。继他之后,流入民间……

1972年的一天,上海文物清理小组的专家万育仁在清理仓库书画时,偶然在丢废纸的竹筐中,发现了这张硬黄破旧的书法帖。卷端有宋徽宗金书“晋王羲之‘上虞帖’”的绢签。再打开内页,58字7行草书历历在目。

凭多年书画鉴定的经验,万育仁确定此卷非等闲之书卷。于是毅然将废筐里的《上虞帖》捡回,带回上海博物馆,请专家进一步确认。

最初,这幅《上虞帖》被定为赝品。直到1975年,经书画鉴赏家谢稚柳鉴定,又经上海博物馆科学实验室用软X光透拍,显现出南唐内府的收藏印“内合同印”朱印和“集贤院御书印”墨印,于是断定此《上虞帖》为唐摹本。

虽然不是真品,但这版摹本已经深得王羲之书法的真谛,其收藏价值不逊于真品。谢稚柳生前曾说:“《上虞帖》经过了千百年来的沧桑,今天终于重耀于世,羲之墨迹既久绝于世。

后来,此帖由装裱大师严桂荣修复。他使用了“火烧法”古书画装裱与修复方式,使帖色深褐、纸本破碎、有18处损坏的唐摹本重现光彩。

焕然一新的《上虞帖》,震惊书画界,它也成为了上海博物馆的镇馆之宝之一。

据《湛江晚报》