夏日炎炎,若是能吃上几颗新鲜的荔枝,甜美的滋味或许能抚平心中的燥热。“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。”这脍炙人口的诗句,生动体现了古人对于荔枝的喜爱。汉代司马相如在《上林赋》中写道:“于是乎卢橘夏熟,黄甘橙楱,枇杷橪柿,亭奈厚朴,梬(yǐng)枣杨梅,樱桃蒲陶,隐夫薁(yù)棣,荅(dá)遝(tà)离支,罗乎后宫,列乎北园。”这里的“离支”,就是荔枝,取割去枝丫之意。古人已经认识到,荔枝这种水果不能离开枝叶,如果离枝割下,便极易腐烂。

从东汉开始,荔枝的称呼有所变化,由“离枝”变成了我们今天较为熟悉的“荔枝”。然而,在交通不便的古代,对于“吃货们”来说,想吃到甜美的荔枝,还真是一个相当棘手的问题。

杨贵妃吃的荔枝从何而来?

和荔枝有关的诗词,名气最大的无疑是杜牧的《过华清宫绝句三首·其一》:“长安回望绣成堆,山顶千门次第开。一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。”据说“妃子笑”这一荔枝品种便由此诗句得名。

明代李时珍在《本草纲目·果三·荔枝》中也说:“按白居易云:若离本枝,一日色变,三日味变。则支离之名,又或取此义也。”可见李时珍也强调荔枝离开枝干后保质期很短这一特点。所以古语才云:荔枝一日而色变,二日而香变,三日而味变,四五日外,色香味尽去矣。

《新唐书·后妃·杨贵妃传》中记载:“妃嗜荔枝,必欲生致之,乃置骑传送,走数千里,味未变已至京师。”《唐国史补》中也有:“杨贵妃生于蜀,好食荔枝。南海所生,尤胜蜀者,故每岁飞驰以进。然方暑而熟,经宿则败,后人皆不知之。”两则材料都记录了杨贵妃爱吃岭南荔枝的雅事。但果真如此吗?宋代文豪苏轼对这一故事的真实性提出了质疑,苏轼在《通鉴唐纪》中写道:“此时荔枝自涪州致之,非岭南也。”

“涪州”指今天的重庆涪陵,苏轼认为杨贵妃吃的荔枝不是来自岭南,而是来自蜀地,也就是杨贵妃的家乡。从古代交通不便的现实情况考虑,杨贵妃吃到的新鲜荔枝,产自巴蜀的可能性远远大于产自岭南。

然而,从外地运送荔枝到皇宫的速度再快,爱食荔枝的老饕们也无法体验到现吃现采的那份新鲜和喜悦。为了避免运输过程中对荔枝口感的损害,尽早品尝到可口水果的滋味,古人可谓想尽办法。宋徽宗也是荔枝的忠实粉丝,为了第一时间品尝到新鲜的荔枝,他想出了整体移栽荔枝树的办法:他命人将荔枝树连根从土里刨出,栽入盆中,再通过水路将荔枝树运输到开封,在皇宫内精心培育。尽管荔枝树为热带植物,但还是有少量荔枝树适应了华北地区的自然环境,成功开花结果。宋徽宗喜欢荔枝,也乐于和大臣们分享美味,他的《保和殿下荔枝成实赐王安中》一诗就记载了保和殿外的荔枝成熟后,他将果实赐予大臣的雅事:“保和殿下荔枝丹,文武衣冠被百蛮。思与近世同此味,红尘飞鞚过燕山。”

主动“带货”的诗人们

荔枝美味,引人垂涎,更让许多诗人为之写下动人诗篇。唐代诗人张籍在《成都曲》中便描写了成都荔枝成熟、江波浩淼的美丽景色:“锦江近西烟水绿,新雨山头荔枝熟。万里桥边多酒家,游人爱向谁家宿。”

白居易不仅爱吃荔枝,还亲自参与种植荔枝的活动。白居易写有《种荔枝》一诗:“红颗珍珠诚可爱,白须太守亦何痴。十年结子知谁在,自向庭中种荔枝。”用珍珠来比喻荔枝的果肉,生动传神地表达出其鲜嫩晶莹。荔枝从种下果树到结果,可能需要花费十年乃至更长的时间。诗人在写这首诗时年事已高。时光飞逝,物是人非,不知道荔枝成熟时自己还能否有机会品尝到美味的果实,但此刻种下果树,依然让人感到欢欣喜悦、充满期待。

欧阳修写有《浪淘沙·五岭麦秋残》:“五岭麦秋残。荔子初丹。绛纱囊里水晶丸。可惜天教生处远,不近长安。”首句点明产地,次句用一个“丹”字传神地描绘出荔枝成熟的状态,第三句描绘荔枝的外形内质,次序井然,描写生动。荔枝成熟时,果皮呈紫绛色,表面多褶皱,果肉呈半透明的凝脂状。这里用“绛纱囊里水晶丸”来比喻荔枝,不仅形象逼真,也引发了人们对它的色、味、形的联想,从而有满口生津之感。

画中荔枝也可人

爱荔枝的食客们不仅写诗文赞叹荔枝,也用妙笔丹青描绘荔枝。传为宋徽宗所绘的《写生翎毛图》便生动地描绘了荔枝成熟、鸟儿垂涎欲食的趣味场景。画家对荔枝的刻画极其细致,观者可以清晰地看到每一颗荔枝上大小不一的凹凸斑点。荔枝的大小、颜色、形状、姿态、方向、位置、成熟状态各不相同,硕大的果实掩映在树枝绿叶间,让人感受到果实成熟的喜悦,甜美的果实气息从画中飘来。羽毛亮丽的鸟儿看着枝头硕大的果子,早已垂涎三尺,它们张嘴鸣叫,似乎在和同伴商量如何啄破荔枝坚硬的外皮。蝴蝶翩翩起舞,栀子花迎风怒放,共同呈现出夏天自然界的魅力风姿。宋徽宗主张状物精细入微,注重表达自然的生机,从这幅画中,我们可以感受到他鲜明的绘画风格,穿插有致的物象间洋溢着迷人的自然生趣。

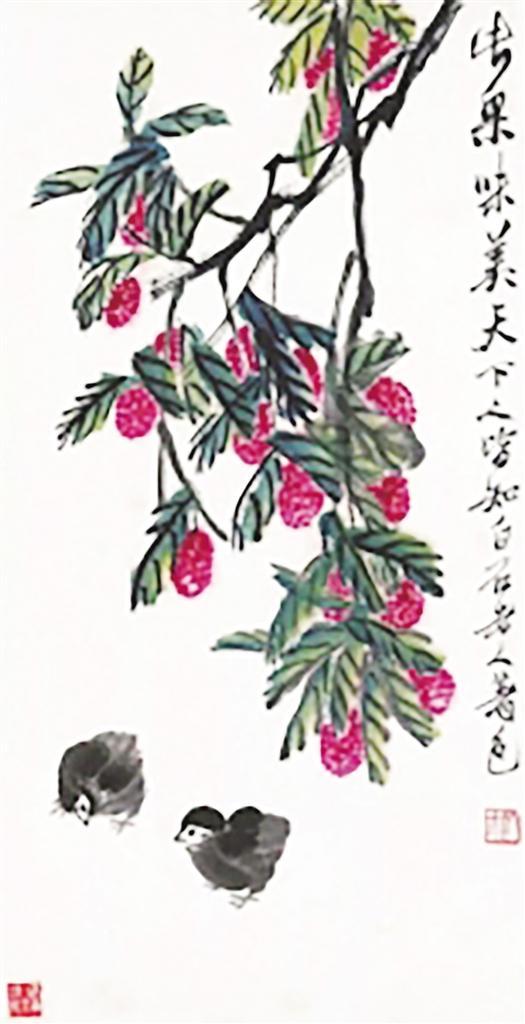

近现代画家齐白石也常画荔枝,曾云:“牡丹为花之王,荔枝为果之王,白菜为菜之王”,由此可以看出齐白石对荔枝的偏爱。齐白石还写有《荔枝诗》:“丹砂点上溪藤纸,香满筠篮清露滋。果类自当推第一,世间尤有昔人知。”齐白石晚年的荔枝画用色艳丽,笔力雄健,形成鲜明的个人风格。他绘有一幅《荔枝小鸡》,画面中,几枝成熟的荔枝从右上角倾斜而下,占据画面主体,两只毛茸茸的小鸡站立在荔枝果下,惦念着空中鲜艳可口的美食。画家用干笔重墨写出荔枝主干,用笔苍厚古朴,有篆书笔意。画树叶时,画家毛笔笔肚上水分较多,写出来的叶片含水量较大,水分和色彩融合氤氲,使得叶子生机勃勃、翠绿欲滴。鲜艳的荔枝果实掩映在树叶下,像一位位含羞的美人。两只小鸡身上的墨色变化丰富,淡墨在宣纸上洇开的痕迹恰似小鸡的绒毛。画家寥寥数笔勾勒出小鸡的身体结构,生动传神。

欣赏诗文书画中的荔枝,重温与荔枝有关的历史典故,常常感受到风雅和浪漫。自然造化为人类奉献出如此鲜美可口的果实,人类也用自己的才华吟咏描绘着美味的荔枝,感恩自然的馈赠。荔枝的出现,不仅丰富了我们的味蕾,给了我们无尽的口腹享受,更带动无数的文人雅客创造出精彩纷呈的荔枝文化,这是自然和人文之间的相互成就。 (据《华西都市报》张鑫)