每一件艺术瑰宝都有一段令人回味的故事。

话说清代甘肃著名学者、武威人张澍,爱好金玉,在贵州玉屏县为官期间,引疾回家。清嘉庆九年(1804年),他同友人到凉州大云寺游览,在寺中无意间发现了一座被砖封闭而保存了几百年的古亭。

人们都说:“这个古亭不能打开,否则将会给凉州带来莫大的灾难。”张澍先生认为这是谣言,他三番五次地在寺中说服僧人,并强行令家丁打开碑亭,结果发现了一件被后来人誉为“稀世珍宝”的西夏碑。这个颇有意思的故事一时间被传为佳话。

这通石碑的尺寸为:高2.6米、宽0.9米、厚0.3米。碑额呈半圆形状,题铭上面端刻有云头宝盖,四周雕刻有忍冬花纹,左右两侧各刻有一位体态窈窕、翩翩欲飞的伎乐菩萨。两面正中用汉文或西夏文稿篆额,正面碑意为“敕感应塔之碑文”,背面碑额刻汉字小篆,意为“凉州重修护国寺感应塔碑铭”,碑文内容是:称颂先祖的功德;护国寺富丽堂皇的景象;在重新增饰宝塔时“众匠率职,百工效技”的民风民技及各族人民和睦相处的历史片段。

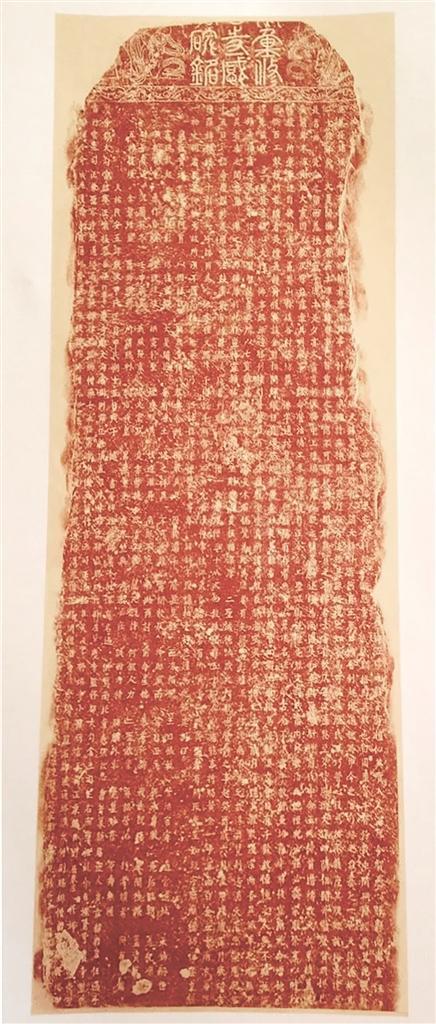

碑的一面为西夏文,共28行,满行65字。西夏文是一种被人们遗忘了的语言文字,无法辨认,当时被称为“天书”。但碑的阴面为汉文,共26行,满行76字,距今约964年至775年。

西夏碑的碑文四周有饰纹。碑文内容较长,通篇记载着一个神奇的故事,讲述护国寺塔的初建、显灵、重修等经过。西夏碑在西夏语言文字研究方面有十分重要的价值,因为西夏文到清代也无几人可知。从西夏碑文拓片中传世及额济纳旗发现西夏文字典《潘汉合时掌中珠》后,才有人开始研究西夏文的构造、文字和字意。西夏碑“汉夏合璧”,便于相互比较研究,更是绝无仅有的。

西夏文是在汉字的基础上创造的,因此看起来和汉字十分相似,也是方块字,横平竖直,打眼一看认识,仔细一看,却无一字可识。碑文内容由西夏文字的楷书字体写成,共800多字。

西夏碑于1961年3月4日被国务院公布为第一批国家重点文物保护单位,此碑现存于甘肃省武威市博物馆石刻陈列室。西夏是11世纪至13世纪(1038年—1227年)我国西部兄弟民族党项羌创建的国家,曾长期与北宋、辽、金等王朝鼎足相立,后被蒙古大军所灭。重修护国寺感应塔碑,是西夏第四个国王崇宗李乾顺在天佑民安五年(1049年)所立。

西夏碑碑文以主要篇幅记录了当时重修凉州感应塔的缘起和经过。内容广泛,涉及西夏的政治、经济、文化、民族关系等多方面的史实,所以为国内外专家所重视。

西夏碑是迄今所见西夏文和汉文对照文字最多、保存最完整的西夏碑刻,它的价值不仅仅在于西夏文字研究上,碑铭在研究西夏的社会经济、土地制度、阶级关系、西夏国名、帝后尊号、纪年、官制以及当时民族关系、佛教盛况等方面,都是丰富而珍贵的资料,值得我们好好珍藏并进行深入研究和探讨。

(据《收藏快报》林彤)