行走在市区的呼伦贝尔北路,会看到醒目的“多松年烈士纪念馆”指示牌。多松年(1905年—1927年)原名多寿,蒙古族,今呼和浩特市新城区麻花板村人,出生于一个普通的蒙古族农民家庭。自少年时期,多松年即投身于反帝反封建爱国运动,在追求共产主义崇高理想的道路上奋斗不已,为民族的解放事业作出了不朽的业绩……多松年短暂的一生影响了好几代人,“草原劲松”代表的红色文化也是“北疆文化”的重要组成部分。如今,循着故人的足迹,走进多松年生活过的地方,更会涤荡心灵,感悟红色文化的独特魅力所在。

□文/图 呼和浩特晚报记者 王璐

闹市中探寻红色文化踪迹

多松年烈士纪念馆位于呼和浩特市新城区呼伦贝尔北路呼和巷,依托内蒙古自治区重点文物保护单位——多松年烈士故居建成,占地面积1761平方米。多松年烈士故居是多松年出生、成长的地方。1979年,多松年烈士的家属将故居移交呼和浩特市文物事业管理处。1996年,多松年烈士故居被内蒙古自治区人民政府核准公布为自治区级重点文物保护单位。2003年,成立多松年文物保管所,并对其进行重点维修。2004年5月26日,多松年烈士故居对外开放。2012年10月,依托故居建成多松年烈士纪念馆。

迈入多松年烈士纪念馆的大门,“草原劲松”几个字印入眼帘。多松年烈士纪念馆由多松年烈士故居和展陈区组成,多松年烈士故居为清末民初传统民居建筑,由正房、东厢房和南厢房组成,是多松年青少年时期居住、生活、学习的地方;纪念馆展陈区坐西朝东,并列3个展厅。在“一代英豪 草原劲松”展厅内,对多松年烈士的生平事迹作了详细介绍,还有宣传教育的活动室可以组织开展主题党日活动。

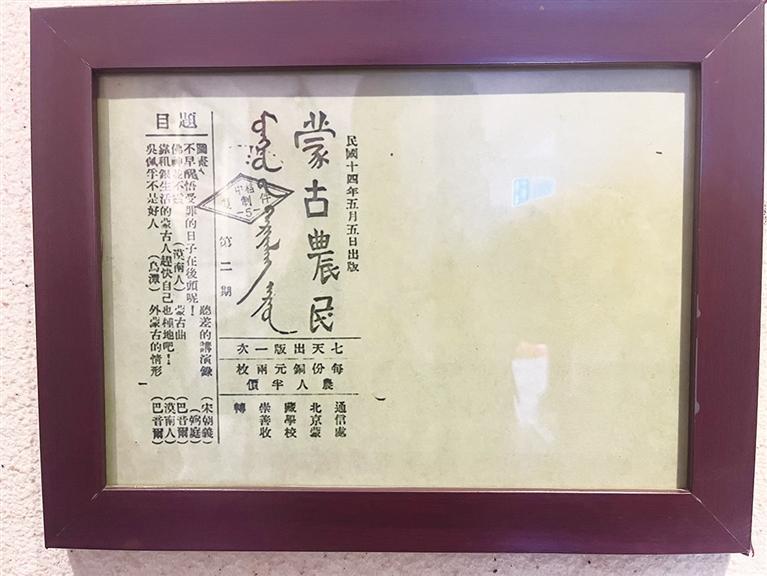

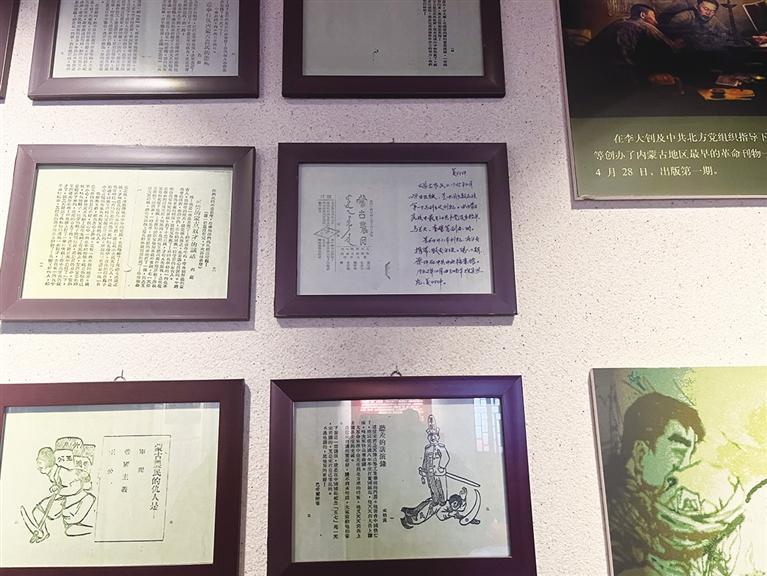

“当时,多松年和他的爱人住在里间,多松年的父母住在外间,其他的兄弟姐妹在另外的房间居住。里间只有一铺炕、炕桌等简单的生活用品,生活是很简朴的……这是多松年上学时的成绩单和毕业照,这是1925年多松年同乌兰夫等同志创办的革命刊物《蒙古农民》,为了进行反帝反封建革命宣传,他本人任编辑和发行人,这也是中国共产党历史上第一份少数民族革命刊物……虽然他牺牲时只有22岁,但是却留下了很宝贵的精神财富……”伴随着讲解员的介绍,多松年烈士的形象也变得立体、丰满了起来。

举办主题活动 红色文化浸润人心

前不久,青橙融媒小记者团的成员们走进多松年烈士纪念馆接受红色文化教育。多松年烈士纪念馆是呼和浩特青少年法制教育基地、呼和浩特市爱国主义教育基地、廉政教育基地、呼和浩特市社会科学普及教育基地、呼和浩特市民族团结进步教育基地,每年都会有很多企事业单位、学校来这里进行主题活动,接受红色教育。

据多松年烈士纪念馆讲解员韩飞飞介绍,为充分发挥红色资源育人育心、铸魂固本功能,多松年烈士纪念馆联合土默特中学、丁香路小学、山水小学等40余所中小学校开展馆校共建,同时和自治区、呼和浩特市各级党政机关、企事业单位共同开展党建教育活动。韩飞飞说:“今年以来,已接待了1200多个单位,7万余人次,其中未成年团体300多个,未成年人2万余人次。作为呼和浩特市爱国主义教育基地,纪念馆在宣传红色文化方面发挥着积极的作用,我们希望通过对多松年烈士事迹的宣传,传承红色基因,赓续红色血脉,激励广大群众坚定理想信念,感党恩、听党话、跟党走,凝聚起磅礴力量,共同建设好我们的模范自治区。”

此外,呼和浩特市于2017 年开始创作二人台革命历史剧《多松年》,该剧于2019年10月9日首演。这部以真实革命历史人物为题材的大型剧作将二人台地方戏曲民俗文化与红色文化有机融合,也为二人台地方戏曲日后的发展方向开拓出新的路径。值得一提的是,二人台地方戏曲作为国家级非物质文化遗产,用这种形式将多松年烈士的英雄事迹再次广为传播,不仅有助于弘扬地方戏曲的影响力,更能够传播多松年烈士的红色文化精神。采访当天,还有3个团体在多松年烈士纪念馆进行主题活动,在讲解员的带领下重回峥嵘岁月,感受“草原劲松”的精神……