作者简介

成长,作家、文化学者。中国作家协会会员、中国散文学会会员、中国报告文学学会会员、鲁迅文学院高研班学员、北京市文物保护协会会员。文章散见于《光明日报》《中国文化报》《文艺报》《北京日报》《北京晚报》等,在《中国青年报》开设有个人专栏。已出版《乱世来鸿:书信里的三国往事》《列族的纷争:三国豪门世家的政治博弈》《这样好读的历史:三国争霸》等。

□文/图 本报记者 王璐

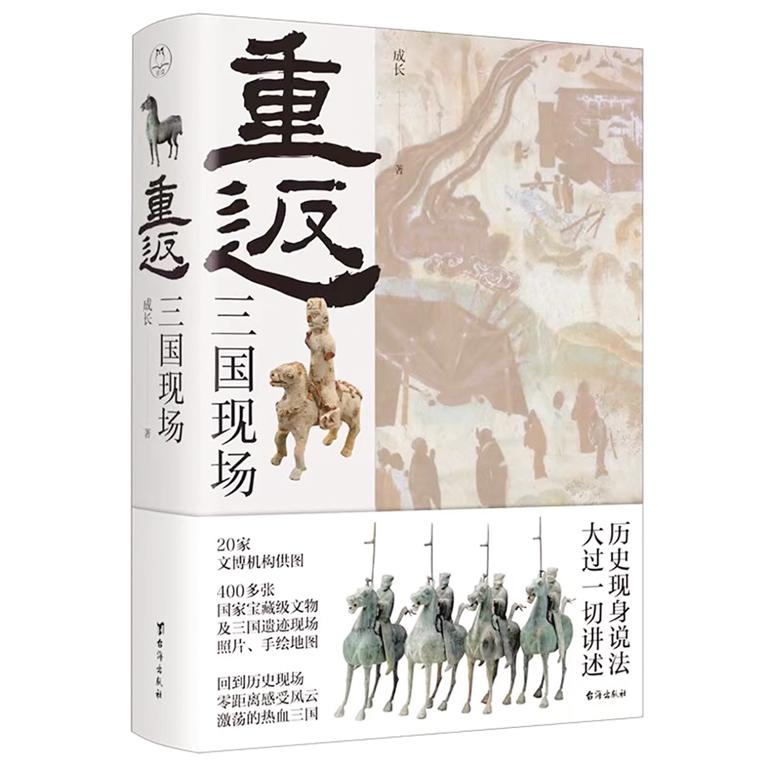

《三国演义》作为四大名著之一,其中叱咤风云的英雄人物,精彩纷呈的历史故事,在我国可谓是家喻户晓、妇孺皆知。很多人都是通过《三国演义》这本书或是相关影视剧开始熟悉三国,也有不少历史爱好者通过“演义”而入“正史”,从《三国志》等传世文献中进一步去了解真实的三国历史。近日,由北京领读文化策划,台海出版社出版的《重返:三国现场》出版上市,该书由青年学者、三国历史研究者成长历时6年深度探寻,实地探访全国三国遗迹近200处写成。

据了解,《重返:三国现场》以历史、文物、遗迹为线索,通过对收藏于各大文博机构中的汉末、三国时期的文物的梳理和对全国三国文化遗迹的调研,借助“地下之材料”与“纸上之材料”的“二重证据法”,全景式地展现了一个“看得见的三国”。值得一提的是,该书吸纳了最新三国考古发现,并获得约20家文博机构的授权,收录了400多张国家宝藏级文物及三国遗迹现场照片,书中手绘历史地图均经过国家自然资源部审核。本书涉及古城址、古墓葬、古战场、庙宇、壁画、书法、碑刻、瓷器、漆器、钱币、兵器、建筑、服饰、饮食、社会生活、中外交往等与三国相关的诸多领域,为三国历史文化爱好者走进三国提供了另一独特视角。

日前,该书在摩点众筹上线预售,几分钟之内就完成了众筹目标,一个月的众筹时间完成众筹目标的508%,可见读者对这一主题图书的喜爱。同样,在该书出版后,也获得了业内专家的认可,中国历史研究院研究员、中国魏晋南北朝史学会荣誉副会长梁满仓,成都武侯祠博物馆原副馆长谭良啸,央视《国家宝藏》栏目“国宝守护人”、中央美术学院人文学院副教授耿朔三位专家的高度肯定,认为这是一部视角独特、内容扎实、资料权威、图文并茂的“纸上博物馆”,它呈现了一个更加真实有趣、更多维度的三国时代。

对话

记者:您已经写过几本三国题材的书了,这本《重返:三国现场》的创作初衷是什么?

成长:撰写这本《重返:三国现场》的初心,就是要将我们熟悉的三国故事与我们可能不太熟悉的“三国现场”连接起来,通过当下依然可见的三国遗迹、三国文物,呈现一个更为丰富、更有温度、更加真实的三国时代。

记者:为什么说《重返:三国现场》是用“二重证据法”考证历史呢?

成长:“二重证据法”,即通过文献与考古材料的互证来进行考史与证史。100多年前,中国现代考古学诞生,经过考古工作者的努力,越来越多的“历史的见证者”浮出地表,丰富了我们对历史的认知,拓宽了我们对历史想象的边界。而三国,也正在通过留存于全国各地的文化遗迹与陈列于博物馆内的文物珍品,在我们面前一层一层地打开。我们对三国的阅读,也开始从“纸上之三国”延展到“地下之三国”“地上之三国”。

这本书吸纳了很多三国考古的最新成果,就在我写作的过程中,南京五佰村丁奉墓被发现,苏州虎丘路新村土墩引发热议,安阳曹操高陵也在发掘十余年后对外开放,书中内容直到下印前最后一刻还在补充与调整。然而,人们探索历史的步履永不止歇,也许在本书出版不久,就会有三国的新发现与新惊喜在等待着我们。书中的很多内容随时都可能被填补、更新、修正,这正是历史的魅力之处。重返三国现场,我们依然在路上。