作者简介:

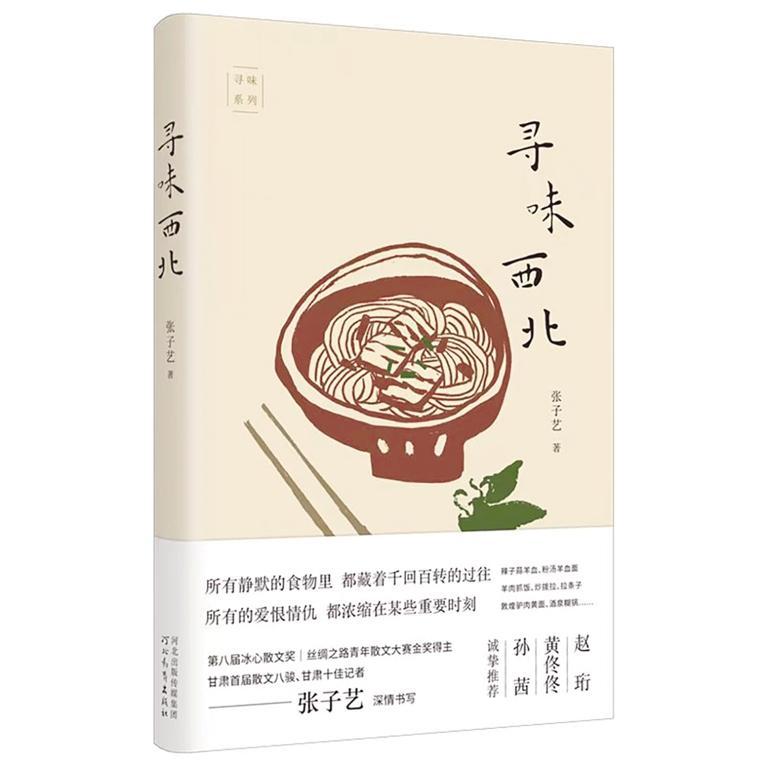

张子艺,甘肃省文艺创作传播中心签约作家,首届甘肃散文八骏,“读者”集团阅读推广大使,有专著《舌尖上的丝绸之路》。曾获丝绸之路全国青年散文大赛金奖,敦煌悬泉置征文大赛一等奖,第八届冰心散文奖,甘肃省新闻奖一、二、三等奖,甘肃媒体工作者最高奖“十佳记者”。作品曾获第二届筑事奖·乡村美学奖,入选《全国农家书屋重点图书名录》。

□文/图 本报记者 王璐

金秋十月,正是忙着贴秋膘的时候,此时翻开青年作家张子艺的新作《寻味西北》正合时宜。尤其,从内蒙古读者的角度来看,会觉得分外亲切。因为西北大地和内蒙古的地理地貌、饮食习惯有很多相似之处,同样作为游牧文化和农耕文化交融的地带,书中写到的牛肉面、涮羊肉、土豆、荞麦都是内蒙古常见的饮食,所以在阅读的时候特别有代入感。

其中,《冬日,宜食涮羊肉》这一篇章在开头写道:“没有人能抗拒涮羊肉,尤其是在冬天。虽然人们言之凿凿地说,‘秋风起,涮羊肉’,但跟涮羊肉真正热恋的,还是在冬天。”看吧,在作者的笔下,涮羊肉是会和冬天热恋的一种食物,多么生动又巧妙的表达,好似那个室外雪花纷飞,室内吹着暖气、穿半袖吃火锅的场景一下子就出现在眼前。

古往今来,任何一个时代的人都不会吝啬对美食的赞美,大多数人写美食,会从色、香、味的角度来释放美食的吸引力。而在青年作家张子艺的笔下,不仅会呈现美食的制作过程、历史传承,更重要的是在品味食物时所发生的故事,那些细密的、琐碎的甚至不值一提的小事,在细腻的表达中却与美食产生了情感的联结。

正如作者自己所说:“成年人在这个世界上,当然有无数次崩溃和长夜痛哭的时刻,我们的血肉之躯在城市中,会惶恐,会饥饿,会渴望人与人之间的温暖。面对食物时,紧绷的我们会有片刻松懈,人们沉溺,相爱又别离,食物是一切的见证者,它不会说话,但它替我们记下那些被爱的瞬间。”

正因如此,在《寻味西北》一书中,读者才能看到《牛肉面:三十秒最佳赏味期里的爱意》《妈妈们做过的家常饭》《在武威,没有吃过“三套车”的人无法谈人生》《馓饭酸烂肉里藏着的少年时光》《玫瑰月饼:一场烂漫花事了》《罐罐茶、三炮台:热气蒸腾里的西北》等饱含温度与深情的文章。

正如在推荐语中写道的那样:所有静默的食物里,都藏着千回百转的过往;所有的爱恨情仇,都浓缩在某些重要时刻……

对话作者:

记者:本书的创作初衷是什么?

张子艺:《寻味西北》是一本以西北食物为线索的新书,羊肉泡馍、牛肉面、筏子面肠、烤肉凉面,这些在西北司空见惯的食物蕴藏着千百年来“碳水风味”的传承和转变。其实,因为有了人,所有的食物才有了价值和审美,这本书展示了一个具体的西北和精神层面的美学西北。当下的时代,属于农耕文明与工业文明交替时期,大量的人进入城市,在城市中形成一种糅合传统的食物美学,这本书就是想写下那些改革开放以来诞生的西北食物。

记者:写美食的作品有很多,尤其是书中的美食大家都非常熟悉,如何写出新花样、新感觉?在写作过程中有没有做一些特别的设计呢?

张子艺:我在书写的时候比较注重当下,每个时代都有每个时代的书写和受众,我的任务,就是写出当下我所经历和看到的这一切,人们的喜怒哀乐,人们寄托在食物上的情感,这是人类最朴素的情绪。食物可能会随着时代更迭,但爱恨不会。

记者:书中写了很多美食,面食、小吃、牛羊肉等,您个人最为推荐哪一篇呢?

张子艺:每篇文章,我在写作时都给予了相同的爱意。不过在西北,人们跟牛羊肉的牵绊更深一些,涨薪了,失恋了,生活无趣了,都会去烤肉摊上吹吹风,然后拍拍屁股走人,明天又是崭新的一天,我觉得这恐怕是最富有西北特色的一个场景了。