●张文静

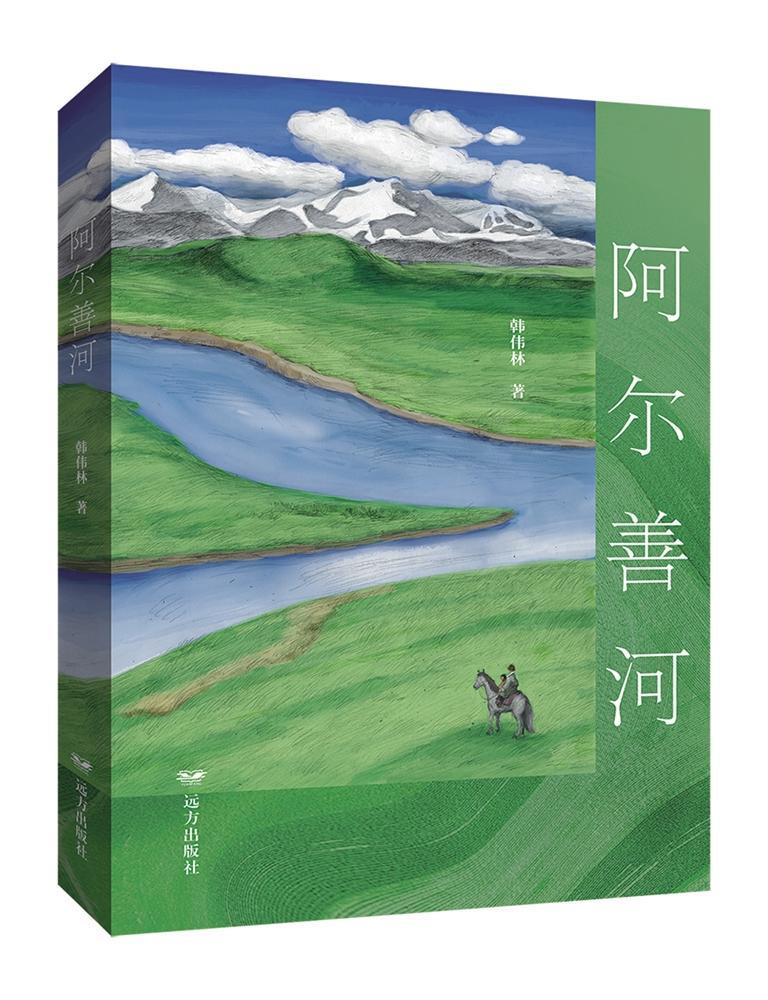

美丽善良的金香长眠于阿尔善河畔,永青扎布、革瓦为了他们爱的女人守候在阿尔善河边,南斯日玛、铜川在风雨波折的人生中留恋阿尔善河,他们生于斯,长于斯,沉醉于斯——阿尔善河畔。阿尔善河是小说《阿尔善河》书中人物的情感归宿与精神原乡,他们热爱这片草原、热爱这条河,他们沉醉于这里的人和事,阿尔善河水滋养了他们纯朴、善良和坚强的品行与生命意志,他们策马驰骋草原,踏着青青草原畅意人生、编织梦想、守望原乡……长篇小说《阿尔善河》是韩伟林继散文集《同月之光》、诗集《心想的边界》等作品之后的又一部力作,该书由远方出版社出版,全书分12章,46.8万字。作家韩伟林描摹人物故事,脉络清晰入理、笔触优雅精致、思想深邃宽广。本文从几个方面就该作品的文学性与时代价值与读者分享。

一、朴茂深沉的维度与广度

好的小说不仅限于记录日常,而是通过具体的讲述和细节来反映更普遍的人生思考与价值理念。上世纪中叶到改革开放后的农村牧区,社会主义建设热火朝天、社会环境风云变幻,人性的善与恶在现实面前被拷问被晾晒。最终,善是殊途同归,恶如独木小桥遗恨终生。《阿尔善河》通过一个个个性丰满的人物塑造,和一件件大事小情的展开背后,阐释普遍道德伦理与深刻思想内涵,从而也折射作家的胸襟与视野,巧妙运用精致唯美的语言描述主题下的人性维度和价值取向,并从大人物小角色的多个侧面叙事,抛开时代性的宏大叙事,于细微处揭示真理、良知和真情,不仅令整部小说框架立体、丰满,而且充满了戏剧化的可读性。在第三章“秘方”里,刚刚吃过高粱米饭、猪肉酸菜粉条大烩菜午饭的战士们,在正午阳光下,于田埂里劳作一个上午后,疲累间休息片刻,一声“阿尔善河方向着火啦”如紧急集合的哨响,救火最重要、置生死于不顾,脱下厚重军衣、女战士脱掉带有香皂雪花膏味道的衣服,大家拼命地跑向着火方向,气喘吁吁、浑身出汗湿透,一连串的情景描写,生动刻画场景与人物形态,运用数千字精彩呈现了一场兵团战士舍身无畏的救火场面,读来令读者揪心、紧张、感同身受、身临其境,足见作家韩伟林的文字语言功力了得、文学功底深厚。

二、语言的精致优美,情感的真挚与回响

一部小说不仅有生动故事、矛盾冲突的讲述,也应注重语言的美感,韩伟林在该部小说中遣词造句考究,语言优美,节奏流畅,意味深长,能让读者在阅读过程中感受语言的韵味和魅力,也颇具个人叙事风格文质彬彬的气质。韩伟林用抒情的精致语言代替沉重、丑恶、难看,甚至惨烈的现场场景描述,却有效地煽动了读者的情感起伏和内心活动:“他们不知道如何捡起来战友的身体,怎么能够安装在一起,使他们完整起来,重新说笑?”“罕乌拉山北坡林缘草地,还是那样冷着热着疼着,让人牵肠挂肚。”“阿古拉却不那样看,他觉得,给过他们以斗争和力量的正是某种崇高理想的激励。有羊草的地方,不只是恰克图。无论去向哪里,他们在这片草原获得了力量,从而勇敢地迎接人生所有的新的挑战。”“生活亏待于我,我们不能怠慢了生活。人生之路,冷也罢,热也罢,悠悠长长,过着就好”“想一想,投入全部汗水和热血,如同投入口中的薯干酒,有一股甜,还有一丝说不出来的苦涩。可是作为阿尔善草原的一份子,生活还将继续。”……韩伟林通过多段抒情励志语言宽慰人心、鼓舞士气,打开人生境界,催生了无限的生命力量。

三、以诗心叩问历史时代、以画意涂抹情感与良知,细节色彩丰富饱满

苏轼在《书摩诘蓝田烟雨图》中评王维诗画:“诗中有画”“画中有诗”,后来成为诗学评论中广为人知的艺术观点。那么,我评价韩伟林的《阿尔善河》可谓“诗画中有抒写,抒写中有诗画”也不为过,韩伟林用诗画般的深情笔触描摹了阿尔善河的人和事,用实景生动画面的人和事晕染了阿尔善河的诗意境象,揭示了两种艺术形式之间微妙而相生的联系。人物故事的动态描写中有草原河流的静态意象,动中有静,故事情节的变中有不变,不变的是感情主线和生命信念。以诗心叩问历史时代,以画意涂抹情感与良知,充满现实主义、浪漫主义和感性与理性的双重交织与梳理,却并不显碰撞和相悖。由此,体现了作家韩伟林对诗歌散文与小说写实文体关系的深刻体悟与游走自如,也足见作家韩伟林在写作创作能力上达到了一个新高度。获内蒙古文学创作“索龙嘎”奖、敖德斯尔文学奖,作家韩伟林当之无愧!

小说中多处通过细节描写来营造氛围或传达情感,运用生动的细节描写和专业术语展现阿尔善河地域风土民情,给人以真实的感受,使得读者能够身临其境,受益良多,并打开了走近阿尔善河的视野。例如:第三章“秘方”文中对植物草本“贝加尔唐松草”和“恰克图”的历史由来不吝笔墨、详细解读,第四章里就“打草”等当地牧民风俗、生产生活智慧进行了详尽的描写。“改枝做的羊肉汤原汁原味,外来的女人一时学不来的。往碗里放入切碎的羊肉,放入葱花、盐和水,然后用擀好的面皮将碗盖住,放在笼屉里蒸。说来没有什么秘诀,锁住自然的味道就好。”简单、平实而生活化的语言,却充满生机灵动的人物情景化描写。作家善于穿过视觉的表象,触及作者与读者的情感和思想,从而抵达一种想象:嗯,这是个贤惠而灵巧的女人,她一定面庞清秀,眼眸如水,如阿尔善河般甜美动人。在文中有很多段,作者像这样以点及面对阿尔善河女性们进行了普遍赞美和共情拥戴。

四、草蛇灰线、伏脉千里的结构创新

散文在结构上具有自由性,韩伟林善于将之前散文创作的自由性手法运用到《阿尔善河》的小说创作中,运用大量倒叙、插叙、夹叙夹议的手法进行创新或独特的安排,埋下伏笔吊足读者的胃口,善于运用情感主线贯穿前后,使小说环环相扣、前后呼应,衔接自如,每篇章节都具有独特的节奏和布局,强烈的吸引力使读者充满好奇和兴趣读下去,读得酣畅。第五章“婴儿需要奶汁,生活需要真理”第二、三节描写女二号金香的去世,是由金香的丈夫永青扎布的回忆开端:“永青扎布回想起过去的事,尤其十来年安放在心头的金香。六月,那是一个凝固的季节,唯独属于金香。”与上一节衔接顺畅,自然过渡,将情感延续到一种怀旧的伤感中,草原上家族传承下来的制香女金香,“那时的金香忙碌采摘,每每由暗香浮动的花草,想到香的调制,这是一种奇妙的感觉,又像是自然的契合。她是草原上的哲人,不以物喜不以己悲,默默地调制平静的人生。”“香一定要含有草原女人的美。她们的美,首先由名字发端。乌优、灿丹、乌扬嘎,蒙古语里说的是绿松石、檀香、梧桐,红彤彤、紫莹莹、黄灿灿,每一朵、每一丛,无不幽香致远。”“金香的聪颖在于野,在于静。每每背起背篓上山,她便放下全部的愁苦,觉得自己原本就是山野的女儿。”一段段外化的描写把“金香”这个人物性格特点勾勒得活色生香、美好芬芳,并没有直观描述她的眉眼五官和体态言语,却使整个人立体生动地伫立于读者眼前了。在讲述金香去世过程时,作者规避场景话题的过度冲突与放大,运用简洁而形象化的语言描写金香丈夫永青扎布以及同乡革瓦的表现和心理活动,寥寥数笔却使人沁出泪来,不禁一同感慨一个美好年轻生命的陨落并为之深深震撼。