■张汇裕

一拳之石取其坚,一勺之水取其净。先生之风,山高水长。在人类文明的星空中,繁星璀璨,启功先生无疑是其中光彩夺目的一颗。

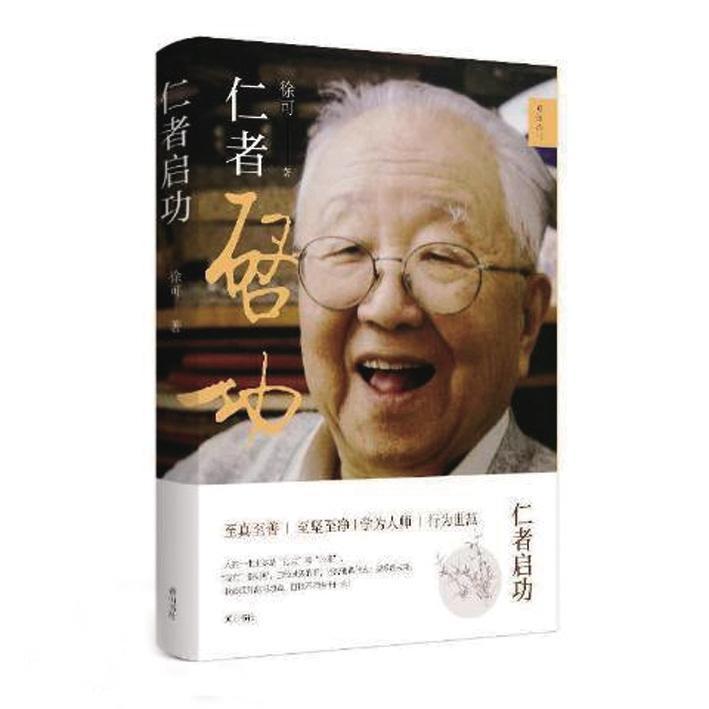

《仁者启功》作者是徐可,北京师范大学文学硕士、哲学博士,中国作家协会全委会委员,鲁迅文学院常务副院长。在20世纪80年代中叶,徐可考入北京师范大学中文系,有幸得识启功先生。当时先生年事已高,但还带着研究生,有时会给全校学生举办讲座,也曾讲述过书法课。作者不仅有幸经常目睹先生风采,更幸福的是能够亲耳聆听先生的教诲。对于作者徐可来说,这是上天对他的格外眷顾。离开大学后,徐可又与启功先生“重续前缘”,并受到先生的信任和爱护,成为先生晚年的一位“忘年交”。他经常去先生家谈天说地,欣赏先生的诗书画作品,充分感受到先生温润如玉的人格魅力。在启功先生去世后,作者深深沉浸在巨大的悲痛之中,很长时间都走不出来。作者为了怀念启功先生,含泪写下了这20万字,感情浓郁,直抒胸臆,毫不掩饰心中的悲痛和思念。到底是怎样一个人,能让作者为他肝肠寸断;到底是怎样一个人,能让作者想起那些温馨的日子,想起那撕心裂肺的一刻,泪水一遍遍涌出,心灵一次次进化;到底是怎样一个人,即便三十多年过去,人们不但没有忘记启功先生,对他的思念和崇敬反而与日俱增。让我们怀着敬仰之情,慢慢地将这岁月的长卷打开。

启功,字元白,亦字元伯,满族人,被称为皇族贵胄,是雍正皇帝的后代,但家道早衰。幼年丧父,中年丧母,老年丧妻。一生坎坷,命运多舛。但几十年来他从未懈怠,他的诗词,书法,绘画上均有骄人成就,有“诗书画三绝”之誉。也许这就是“天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身”。他的画作取法自然,明净无尘,清净秀润,耐人寻味。他的书法博师古人,典雅挺秀,美而不俗,在书坛独树一帜,自成一家。被人们誉为“启体”。启功先生是古书画鉴定专家,对古书画、碑帖的鉴定独具慧眼,见识卓异,造诣很深,几十年来,为整理和保护国家珍贵文物遗产作出了卓越贡献。在《站在启功先生墓前》一文中,作者用简略的文笔描述启功先生的生平成就。作者说,先生一生成就不是区区数百字所能尽述的。但从这些简介中能看出,启功先生有着怎样的人生,有着怎样璀璨辉煌的成就。

关于启功先生的种种,说不完,道不尽。

作者笔下的启功先生平易近人,外柔内刚,而且幽默开朗。先生的书房名为坚净居,先生自号坚净翁。之所以起这个名字,是因为他在原则问题上绝不含糊。几十年来,他不亏操守,为人耿直,不媚上,不趋势,高尚的道德为人景仰。他有一方古砚,砚铭云:“一拳之石取其坚,一勺之水取其净。”他由这则砚铭而为书斋取名为“坚净居”。石与水为自然造化,坚与净皆出于天性。这正是他性格和为人的真实写照。

启先生平易近人而且是菩萨心肠。求先生写字的人趋之若鹜,认识或不认识的,懂不懂书法的,都以能求得他的墨宝为荣,启先生差不多是每求必应。

启功先生外柔内刚,刚正不阿。如果我们是书法家或是画家,有人假冒我们的作品,可能我们会非常生气,甚至要打官司。但启功先生却不同,假冒先生的作品充斥于北京文物市场,有的地方还大量批发。有人劝他打官司,启功先生摇摇头,表现出他一贯的幽默与超脱:“屈死不告状。”他说:“有人假冒我的字,这是我的光荣,说明我的字还值得假冒。”启功先生并非事事都如此随和。凡涉及原则问题,他是非常认真的。他曾经约见徐可,就是为了宣布一个严肃的决定:从今以后,不在个人收藏的字画上提字!之所以做出这样的决定,是因为有人假冒他的名义,在假冒的古字画上题字:此系真迹无疑。这件事令他震惊,气愤。

为什么说启功先生幽默开朗呢?他从小就是“苦出身”,承受了比同龄人更多的不幸遭遇。但启功先生只是化用了一句童谣“手心手背,狼心狗肺”。先生说他是“手心手背,没心没肺”。他从不计较个人得失,对待名利,荣辱,生死,他一直抱着谦逊,达观的态度。正所谓“能与诸贤齐品目,不将世故系情怀”。人们说启功先生长得像大熊猫。有一次,启先生被病魔缠身,不方便会客,他就在门牌上写到“大熊猫病了,谢绝参观。”幽默,不只是一种性格,更是一种自信,一种修养,一种胸怀,一种境界。先生的无所畏惧,看淡生死,所谓“宠辱无惊希正鹄,何必牢骚常满腹”。其实,启先生是个外幽默、内寂寞的人。先生说过,欲成大事者,必须耐得住寂寞,在寂寞中寻求生命的真谛。

启先生为人至真。他对祖国,对民族,对人民抱有一颗热忱的赤子之心。先生为人至善。他对妻子至爱,对母亲至孝,对师长至敬,对朋友至诚,对晚辈,学生关爱至切,和蔼可亲,细心教诲。先生为人至坚。这是他的道德操守。先生温柔醇厚,平易近人,实则外柔内刚,外圆内方,刚正不阿......先生为人至净。先生性格洒脱,胸襟旷达,淡泊名利,从不计较个人得失,一生不为金钱所动,不为功名所累。他不允许自己的人生有半个污点。

“学为人师,行为世范”“能与贤者齐品目,不将世故系情怀”。

2005年6月30日凌晨2时25分,作者最敬爱的启功先生与世长辞。这对于作者来说如五雷轰顶,对于热爱启功先生的人们更是沉重打击。作者含泪写回忆文章,完全是为了宣泄对先生的深切怀念,他与先生耳濡目染,潜移默化。文章的篇幅有长有短,皆是出于作者的内心,是真情实感的自然流露。为什么作者的眼里常含泪水?因为他对启先生爱得深沉。

启先生的高尚人品,感动天地。先生走后,悲痛的哭声回荡在北师大校内专设的灵堂内外。人们对启先生万般不舍。一副副挽联被挂在灵堂外,绵延数百米。此时坐在书前的我,对启先生的离世也感到有些不舍。因为我年龄较小,孤陋寡闻,之前并没有听过“启功”这个名字,但从作者真情流露的语言文字中,我竟不知不觉喜欢上了这位我从来没有见过的老人。

站在启功先生墓前,遥望西山,回顾先生传奇般的人生,心绪难平。

启功先生的去世重于泰山,他是一株不老的青松,任凭风吹雨打,依然苍翠碧绿,生机勃勃,傲然挺立在时间的长流中。

诗思情深诗语隽,文衡史鉴总菁华。先生自拥千秋业,世论徒将墨法夸。启功先生不是普通的文化名人,在作者徐可的字里行间中,整理了先生对传统文化的贡献,体现了先生的文化价值。

读《仁者启功》,我仿佛面对的就是启功先生,与先生一起谈笑风生。人生如书,有的深刻,有的浅薄,有的厚重,有的无聊,有的风趣,有的苦涩,有的内涵丰富,有的思想苍白,有的不堪卒读,有的不忍释手,有的读之无益,有的受益终生。启功先生对于作者来说是一本内涵丰富的书,作者将这本书送给了世界。

落花无言,人淡如菊。启功先生走了,可他没有离开,他永远活在我们这些后人心中。他是一棵不老的青松。