□张莎莎 苗苗 成宇 魏勇 邹阿玲 彭夏雨

牛奶作为一种常见的乳制品,其质量和成分对人类健康有着重要影响。其中,乳脂率是牛奶质量评估中的一个关键指标。乳脂率指的是牛奶中脂肪含量的百分比。了解影响牛奶中乳脂率的因素有助于研究人员更好地控制和优化牛奶的生产过程,提高其营养价值,同时也有助于消费者对牛奶产品的选择。本文探讨了影响牛奶中乳脂率的多种因素,旨在为解决乳脂率问题提供科学依据。

遗传因素对乳脂率的影响

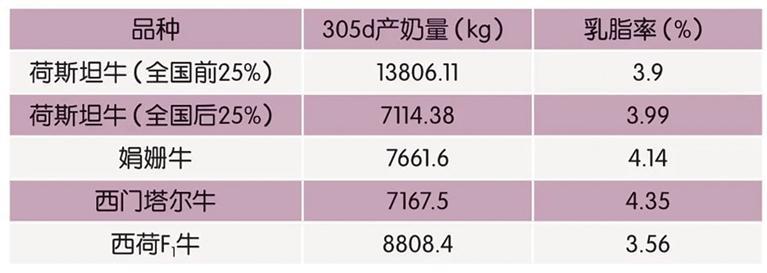

遗传因素对牛奶中的乳脂率有显著影响,在长期的培育发展中,品种差异是最基础的影响因素。不同品种的牛,如大型奶牛品种荷斯坦牛、小型品种娟姗牛、乳肉兼用品种西门塔尔牛等,在培育发展之初便存在很大的遗传差异,都有其独有特性。例如,世界范围内养殖最多的荷斯坦牛,其乳脂率通常在3.5%—4.5%之间;近年来备受关注的娟姗牛,乳脂率为4.5%—6%,有的甚至高达10%;西门塔尔牛乳脂率在3.5%—5%;而西门塔尔牛与荷斯坦杂交牛(西荷F1牛)则为3.5%—4%。卢娜等人对不同品种奶牛乳脂率的分析显示,娟姗牛和西门塔尔牛的乳脂率及乳钙、乳磷、乳锌含量显著高于西荷F1牛和荷斯坦牛(P<0.05)。除去品种本身的特性,培育方式同样影响牛奶中的乳脂含量,任小丽等人研究发现近交系数每增加1%,305天乳脂量将减少0.22千克(P<0.05),即近交对奶牛乳脂量有极显著的影响。如表1所示,对比不同品种,荷斯坦牛的乳脂率要低于娟姗牛和西门塔尔牛,却高于杂交的西荷F1牛,而同为荷斯坦牛,全国前25%的305天产奶量远高于全国后25%,但由于高产量带来的稀释效应,前者的乳脂率稍低于后者,这便是由遗传因素所带来的影响。

荷斯坦牛虽然不是乳脂率最高的奶牛品种,但其4%左右的乳脂率及其高产奶量和适应性广的特性使得荷斯坦牛成为我国奶牛养殖与繁育的主要品种,在我国存栏的超千万头奶牛中,其中85%为中国荷斯坦牛。而同一品种之间也存在着诸多差异,在存栏的众多荷斯坦牛中,不同的饲养管理水平、日粮搭配方式导致不同种群之间有显著不同,即使在同一种群之中,生长环境和饲养方式完全一致,在平均泌乳期内,高性能个体与低性能个体之间的乳脂率也存在显著差异。总而言之,遗传因素影响着品种特性,但却无法决定个体能否发挥出品种特性。

饲养环境对乳脂率的影响

奶牛需要从外界摄取营养物质用于自身组织的生长发育、日常活动及发挥生产性能,饲料是其摄入营养物质的主要途径,所以饲料对奶牛发挥生产性能至关重要。奶牛的日粮中几乎所有饲料原料都含有脂肪,这些脂肪在瘤胃中被水解,并在小肠被消化和吸收,而瘤胃发酵产生的乙酸和β-羟丁酸是奶牛乳腺中从头合成乳脂的主要碳链来源,对乳中脂肪含量具有重要意义。在过去数十年中很多人研究了添加脂肪对奶牛生产性能的影响,2001年Bauman和Griinari提出了著名的生物氢化理论,指出在特定日粮中通过改变生物氢化路径,可以产生特定的脂肪酸中间产物,从而抑制乳腺内乳脂的合成。

牛奶中的乳脂含量受到养殖管理条件、饲养管理模式及日粮营养组成等多方面的影响,其中日粮的营养物质组成最为关键,时至今日乳脂抑制仍是奶牛养殖中普遍存在的问题。日粮中的有效纤维不足会造成乳脂抑制,饲喂高精料低粗料的日粮,及精粗比合适但加工时间过短的日粮,均会削弱纤维在维持正常瘤胃功能时的作用,同时日粮中含有大量的不饱和油脂也会导致乳脂抑制。Bauman等发现日粮造成的乳脂抑制使得大多数脂肪酸产量有所下降。表2总结了不同时间阶段9个试验中日粮精粗比对乳中脂肪产量及脂肪酸产量的影响。在这9个试验之中,有5个试验的结果显示在饲喂低粗料日粮时,乳脂产量有所下降且脂肪酸产量同步下降。另外4个试验在饲喂不同精粗比日粮时虽然未发现乳脂产量的明显改变,但其中仍有2个同样观察到了脂肪酸产量下降。

高产奶牛产奶量高,因此日常采食量大,对营养物质的含量需求量大,在好的日粮配比之外,还需要科学的饲喂方式和管理模式。充足的干物质采食量是奶牛满足自身消耗的基础,也是维持产奶性能和乳品质的必要保证,一次性摄入干物质过高会对瘤胃产生负担,还会导致消化不良,干物质摄入不足则会导致奶牛营养不良。牛场应根据实际规模和具体情况选择合适的饲喂方式科学喂养,并结合个体情况适当补饲。

同时牧场规模效应和饲养管理水平对乳品质也有着显著的影响。大型牛场有着较为完备的饲养管理体系,基础设施完善,能够有效避免奶牛热应激,饲喂方式和卫生管理较为科学,有较高的产奶量和乳品质。小型牛场在饲料搭配、环境保护和奶牛卫生健康等方面较为薄弱,无法有效控制病原菌入侵奶牛乳腺组织,导致奶牛无法完全发挥其产奶性能获得优质乳,诸多研究证明了这一点。赵秀新等人的研究表明,相同养殖模式、不同养殖规模的牛场在各项生产性能指标上存在显著差异,规模养殖奶牛场生产性能优于奶牛养殖小区,1000头以上牛场的乳脂率最高。田丹的研究同样发现牛场规模与产奶量的互作效应对乳脂率有极显著的影响(P<0.01),赵国艺等人在研究中也发现大型牧场与中小型牧场的体细胞评分有极显著差异(大型牧场<小型牧场<中型牧场)。如表3所示(数据来源于中国奶业协会数据平台),在5种不同规模的牛场中,随着牛场规模的增大,产奶量和乳脂率也在同步提高,平均体细胞数则随之降低,这与众人的研究结果一致。

奶牛生理状况对乳脂率的影响

牛奶中的各种成分会在一定范围内进行波动,在多种乳成分中,乳脂含量是最容易受到影响的。奶牛的年龄、胎次、泌乳时间和健康情况都会影响到乳脂的合成与分泌,进而对乳脂率产生影响。若奶牛初产过早,则可能乳腺未完全发育,没有达到体成熟,加上首次产犊应激,会造成第1胎的产奶量及乳脂、乳蛋白率较低,不能充分发挥其产奶性能。而随着胎次的增加,奶牛也逐渐由性成熟转向体成熟,各项生理机能得到进一步完善,各项水平趋于稳定,能真正体现其品种特性。有大量的研究显示,奶牛在第2、3胎时乳脂率达到最高水平,之后会随着年龄和胎次的增长逐渐下降。也有研究发现奶牛在第1胎时乳脂率最高,第2胎有所下降,第3胎开始缓慢上升。但总体来说,乳脂率会在奶牛第5—6胎后急剧下降,这可能与牛只自身的状况有关,随着年龄的增长奶牛机能开始衰退,患病次数增加,同时长期挤奶对奶牛的乳房组织造成了一定的损伤,使得产奶量和乳脂率逐步下降。

在各种因素的影响下,乳脂率一般维持在3%—6%,在荷斯坦牛的泌乳中期乳脂率通常在3.5%—5.0%之间。但不同泌乳阶段奶牛的干物质采食量、饲料转化效率及代谢能力有所差异,从而导致其泌乳能力在不同泌乳阶段具有不同的表现。Lainé等的研究表明,奶牛在不同生理阶段乳脂率会有显著变化,在产后120天前乳脂率逐渐下降,120天后逐渐上升,张益宁等人的研究同样得出了乳脂率会随泌乳阶段呈现先下降后升高的规律。以往的研究中,初产母牛在产犊后100天左右达到泌乳高峰,经产母牛在60天左右达到泌乳高峰。在稀释效应的作用下,当达到泌乳高峰期时,由于产奶量增大,使得乳脂率降低;当到达泌乳后期,产奶量下降而乳脂率会同步升高。在干奶期进行适当的补饲,有利于恢复乳房和乳腺组织活力,促进泌乳腺泡的再生,为下一次泌乳做好准备。

季节对乳脂率的影响

惧热不惧寒是荷斯坦牛的一个重要特征,因此季节成为了诸多环境因素中对乳脂率影响最大的因素。众多研究表明,温度较低的冬春季奶牛乳脂率远高于夏季。一方面,奶牛在寒冷的季节中需要更多的能量来维持体温,因此会储存更多的脂肪。在奶牛自身脂肪动员的作用下,储存在脂肪细胞中的脂肪会被脂肪酶水解为游离脂肪酸及甘油,并释放进入血液。而从血液中吸收长链脂肪酸是乳脂合成的另一个重要途径,这些血液循环中富含甘油三酯的脂蛋白为乳脂合成提供了超过95%的C18和长链脂肪酸。在脂肪动员加剧时,这部分游离脂肪酸有助于合成更多的乳脂,从而提高乳脂率。与此相反,在温暖的季节中,奶牛的脂肪会累积减少,从而使乳脂率下降。另一方面,奶牛体型较大但皮肤汗腺不发达,难以通过排汗的方式快速散热,同时在瘤胃发酵与泌乳时也会产生大量的消化热,所以在高温高湿的夏季,很容易产生热应激,使奶牛食欲减退,干物质采食量降低,物质代谢减缓,从而影响奶牛产奶量及乳品质。张志登等与沈留红等在研究热应激对奶牛泌乳性能的影响时,均发现热应激会导致奶牛乳脂含量下降。

结论

综上所述,影响牛奶中乳脂率的因素多种多样,包括遗传因素及饲养环境、生理状况以及季节因素等。为了控制和优化牛奶的乳脂率,需要综合考虑这些因素,并采取相应的措施。例如,选择具有高乳脂率品种的牛,提供营养均衡的饲料,保持良好的饲养环境,以及注意牛的生理状况和季节变化等。此外,消费者在选择牛奶产品时,也可以考虑这些因素,以选择更适合自己营养需求的牛奶产品。未来还需要进一步研究这些因素之间的相互作用,以及如何通过优化饲养条件和管理策略来提高牛奶的乳脂率,为人类提供更优质的乳制品。