骆驼作为丝绸之路上的交通符号和运输标志,驼铃声声成为古代丝路上富有诗情画意的一大景观,长久印在人们的脑海里。其实骆驼,作为外来“奇畜”不为人知与熟悉,也缺少相应精湛造型的艺术品,与唐代出现的大量骆驼文物相比,汉代及其更早的骆驼文物寥寥无几。因此,骆驼是在汉代被张骞通西域之后,才被逐步引进汉地。彭阳出土的人驼形青铜牌饰,对骑骆驼起到了一个教学示范作用,另外从其人物衣着形象来看,应是中亚一带的,不像是中原的汉人,体现出了丝绸之路经济、文化的交流。

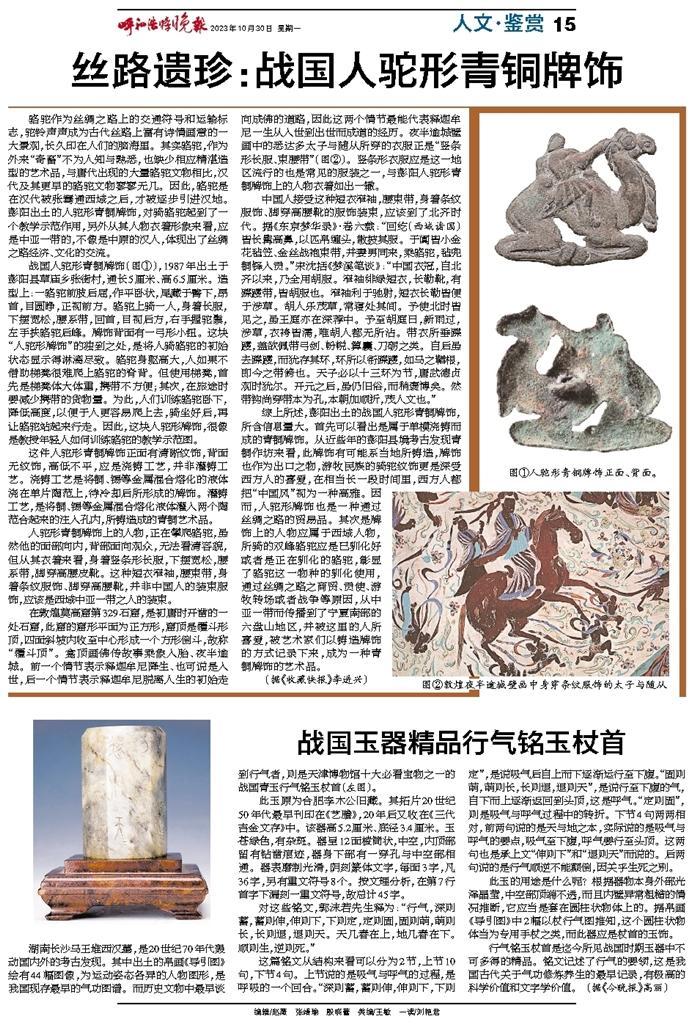

战国人驼形青铜牌饰(图①),1987年出土于彭阳县草庙乡张街村,通长5厘米、高6.5厘米。造型上:一骆驼前肢后屈,作平卧状,尾藏于臀下,昂首,目圆睁,正视前方。骆驼上骑一人,身着长服,下摆宽松,腰系带,回首,目视后方,右手握驼鬃,左手扶骆驼后峰。牌饰背面有一弓形小钮。这块“人驼形牌饰”的独到之处,是将人骑骆驼的初始状态显示得淋漓尽致。骆驼身躯高大,人如果不借助梯凳很难爬上骆驼的脊背。但使用梯凳,首先是梯凳体大体重,携带不方便;其次,在旅途时要减少携带的货物量。为此,人们训练骆驼卧下,降低高度,以便于人更容易爬上去,骑坐好后,再让骆驼站起来行走。因此,这块人驼形牌饰,很像是教授年轻人如何训练骆驼的教学示范图。

这件人驼形青铜牌饰正面有清晰纹饰,背面无纹饰,高低不平,应是浇铸工艺,并非灌铸工艺。浇铸工艺是将铜、锡等金属混合熔化的液体浇在单片陶范上,待冷却后所形成的牌饰。灌铸工艺,是将铜、锡等金属混合熔化液体灌入两个陶范合起来的注入孔内,所铸造成的青铜艺术品。

人驼形青铜牌饰上的人物,正在攀爬骆驼,虽然他的面部向内,背部面向观众,无法看清容貌,但从其衣着来看,身着竖条形长服,下摆宽松,腰系带,脚穿高腰皮靴。这种短衣窄袖,腰束带,身着条纹服饰、脚穿高腰靴,并非中国人的装束服饰,应该是西域中亚一带之人的装束。

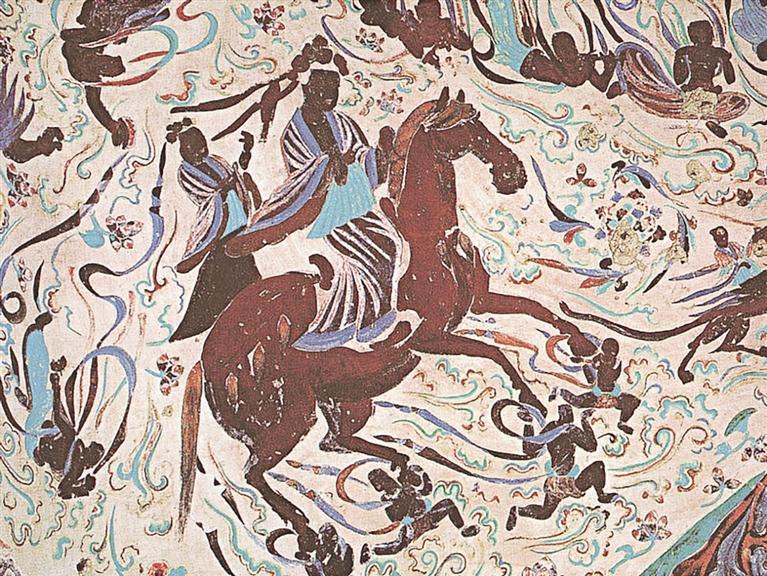

在敦煌莫高窟第329石窟,是初唐时开凿的一处石窟,此窟的窟形平面为正方形,窟顶是覆斗形顶,四面斜坡内收至中心形成一个方形倒斗,故称“覆斗顶”。龛顶画佛传故事乘象入胎、夜半逾城。前一个情节表示释迦牟尼降生、也可说是入世,后一个情节表示释迦牟尼脱离人生的初始走向成佛的道路,因此这两个情节最能代表释迦牟尼一生从入世到出世而成道的经历。夜半逾城壁画中的悉达多太子与随从所穿的衣服正是“竖条形长服、束腰带”(图②)。竖条形衣服应是这一地区流行的也是常见的服装之一,与彭阳人驼形青铜牌饰上的人物衣着如出一辙。

中国人接受这种短衣窄袖,腰束带,身着条纹服饰、脚穿高腰靴的服饰装束,应该到了北齐时代。据《东京梦华录》·卷六载:“回纥(西域诸国)皆长髯高鼻,以匹帛缠头,散披其服。于阗皆小金花毡笠、金丝战袍束带,并妻男同来,乘骆驼,毡兜铜铎入贡。”宋沈括《梦溪笔谈》:“中国衣冠,自北齐以来,乃全用胡服。窄袖绯绿短衣,长勒靴,有蹀躞带,皆胡服也。窄袖利于驰射,短衣长勒皆便于涉草。胡人乐茂草,常寝处其间。予使北时皆见之,虽王庭亦在深荐中。予至胡庭日,新雨过,涉草,衣袴皆濡,唯胡人都无所沾。带衣所垂蹀躞,盖欲佩带弓剑、帉帨、算囊、刀砺之类。自后虽去蹀躞,而犹存其环,环所以衔蹀躞,如马之鞧根,即今之带銙也。天子必以十三环为节,唐武德贞观时犹尔。开元之后,虽仍旧俗,而稍褒博矣。然带钩尚穿带本为孔,本朝加顺折,茂人文也。”

综上所述,彭阳出土的战国人驼形青铜牌饰,所含信息量大。首先可以看出是属于单模浇铸而成的青铜牌饰。从近些年的彭阳县境考古发现青铜作坊来看,此牌饰有可能系当地所铸造,牌饰也作为出口之物,游牧民族的骑驼纹饰更是深受西方人的喜爱,在相当长一段时间里,西方人都把“中国风”视为一种高雅。因而,人驼形牌饰也是一种通过丝绸之路的贸易品。其次是牌饰上的人物应属于西域人物,所骑的双峰骆驼应是已驯化好或者是正在驯化的骆驼,彰显了骆驼这一物种的驯化使用,通过丝绸之路之商贸、贡使、游牧转场或者战争等原因,从中亚一带而传播到了宁夏南部的六盘山地区,并被这里的人所喜爱,被艺术家们以铸造牌饰的方式记录下来,成为一种青铜牌饰的艺术品。

(据《收藏快报》李进兴)